◆【会員の皆さま】役員選挙案内を送付しました。お早目の投票にご協力ください。

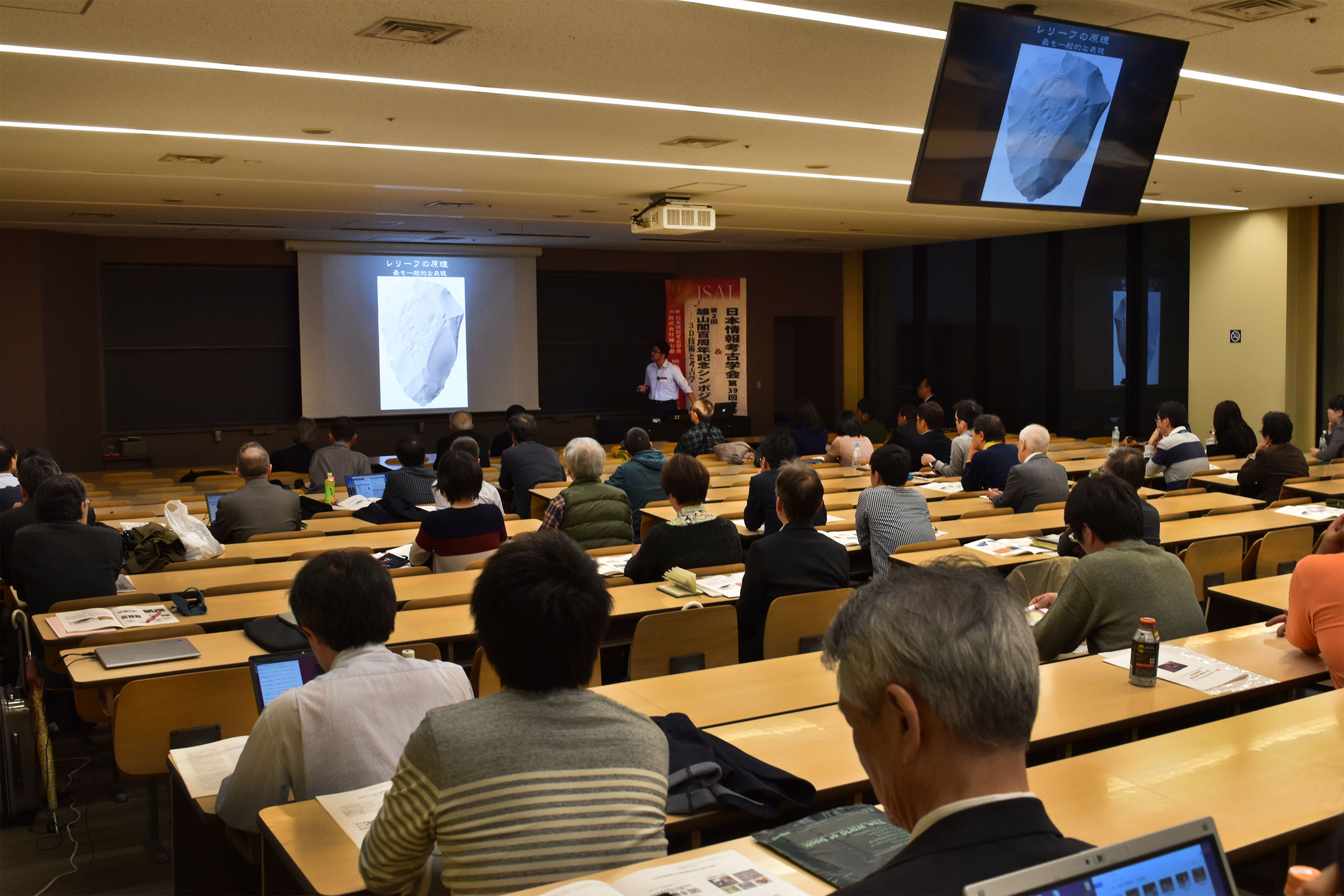

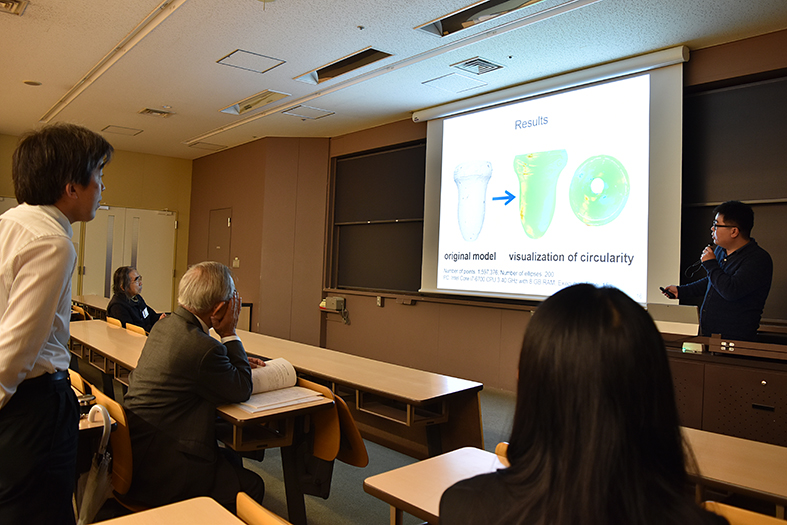

◆第50回大会は無事に終わりました。ありがとうございました。

◆会員情報(所属・メールアドレス等)に変更がある方は事務局までメールでお知らせください

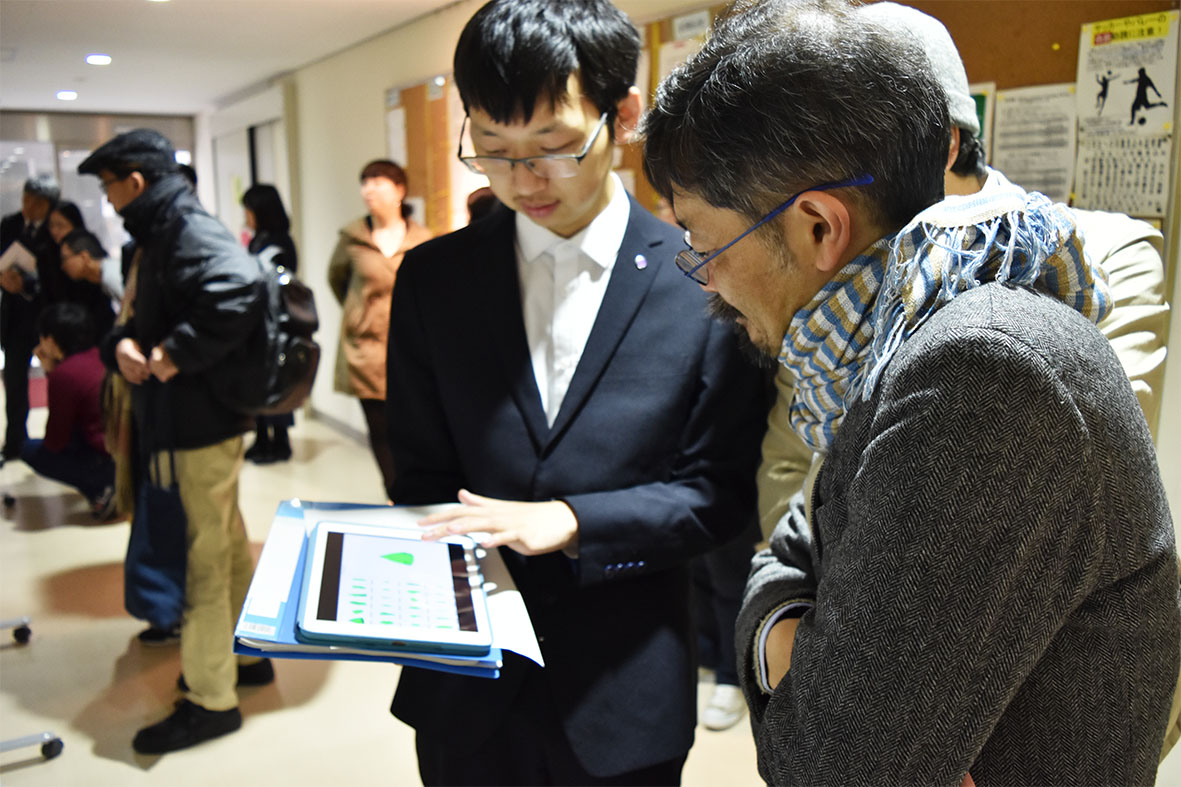

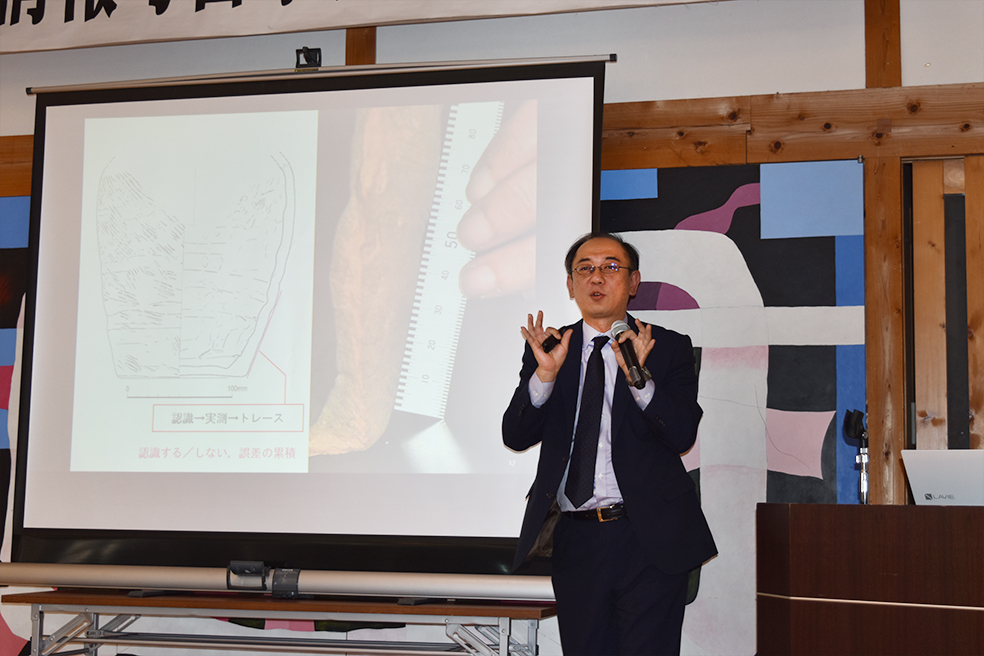

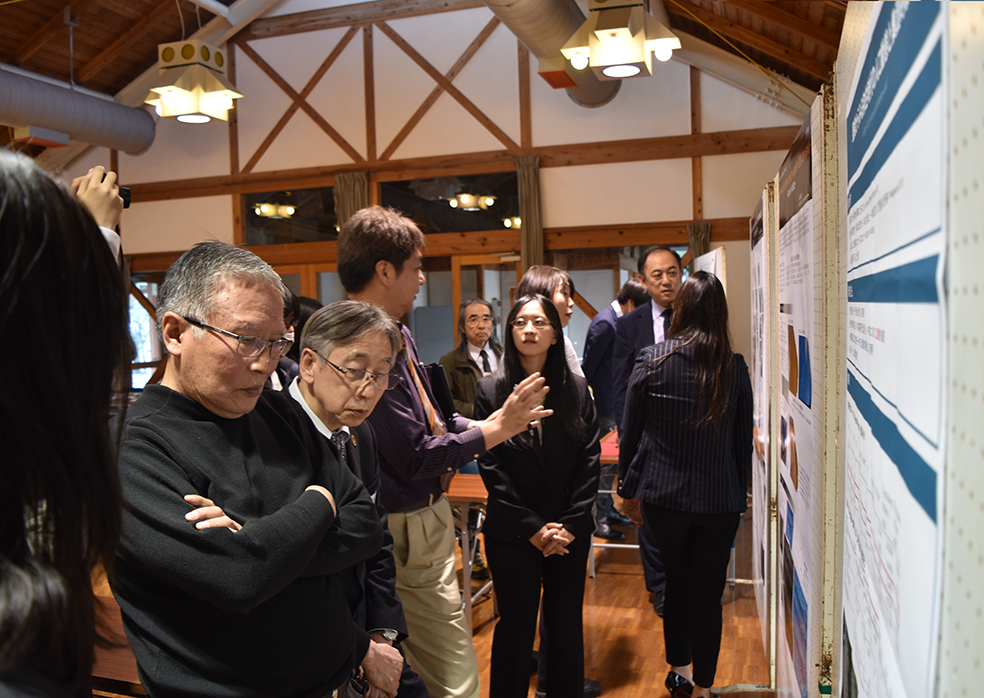

日本情報考古学会第50回大会 開催校 高千穂大学のHPで紹介いただきました。

高千穂大学ホームページに、日本情報考古学会第50回大会の様子が掲載されました。

こちらよりご覧ください:https://t.co/6IbmAtYDdV

心理学の研究室の学生さんたちにもご協力いただき感謝しています。

日本情報考古学会第50回大会が終了しました。

2025年3月29・30日に開催した第50回大会は、おかげさまで無事終了しました。

ご協力ありがとうございました。

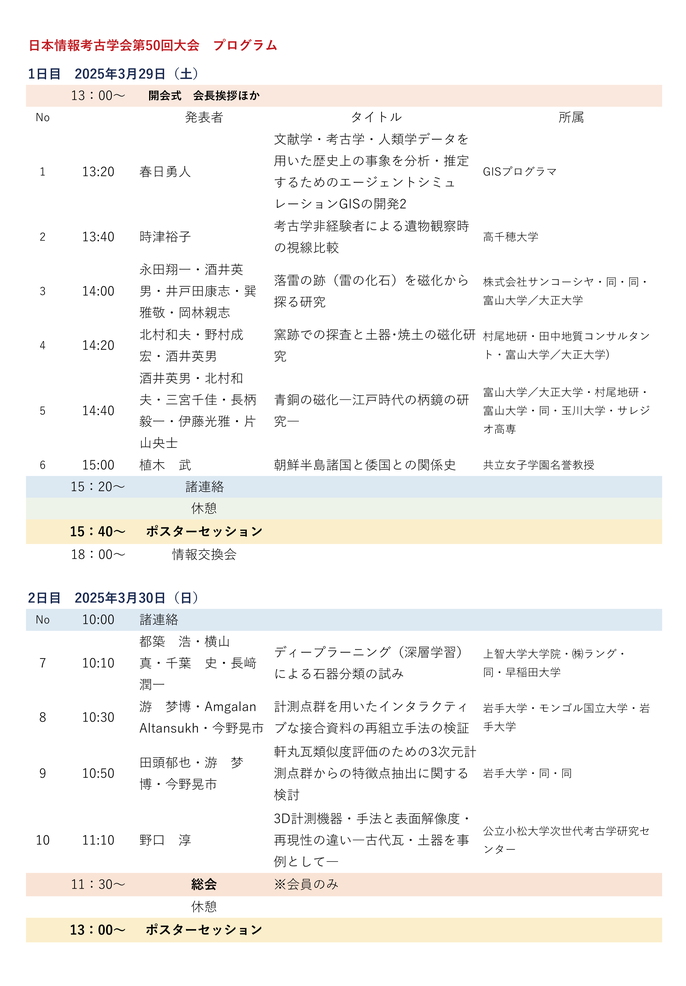

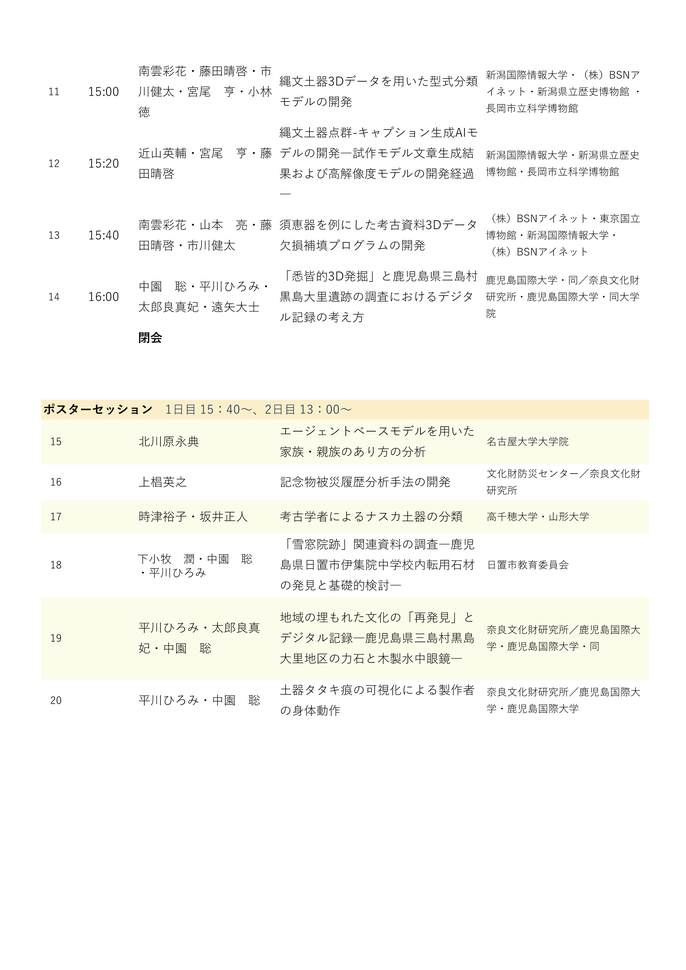

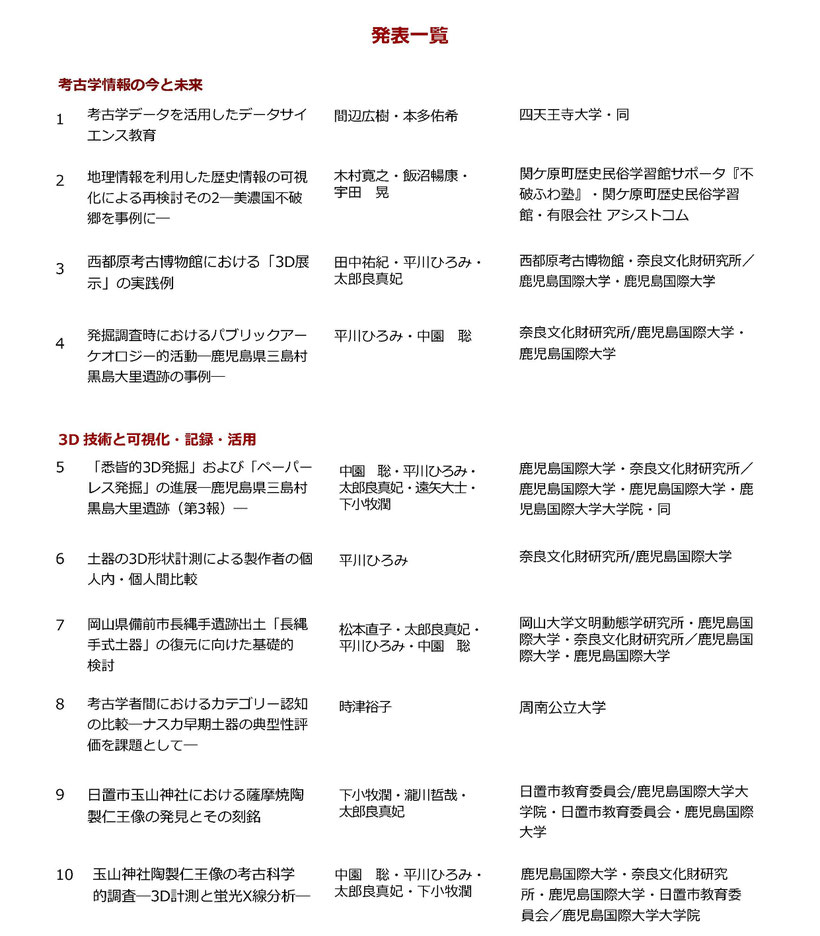

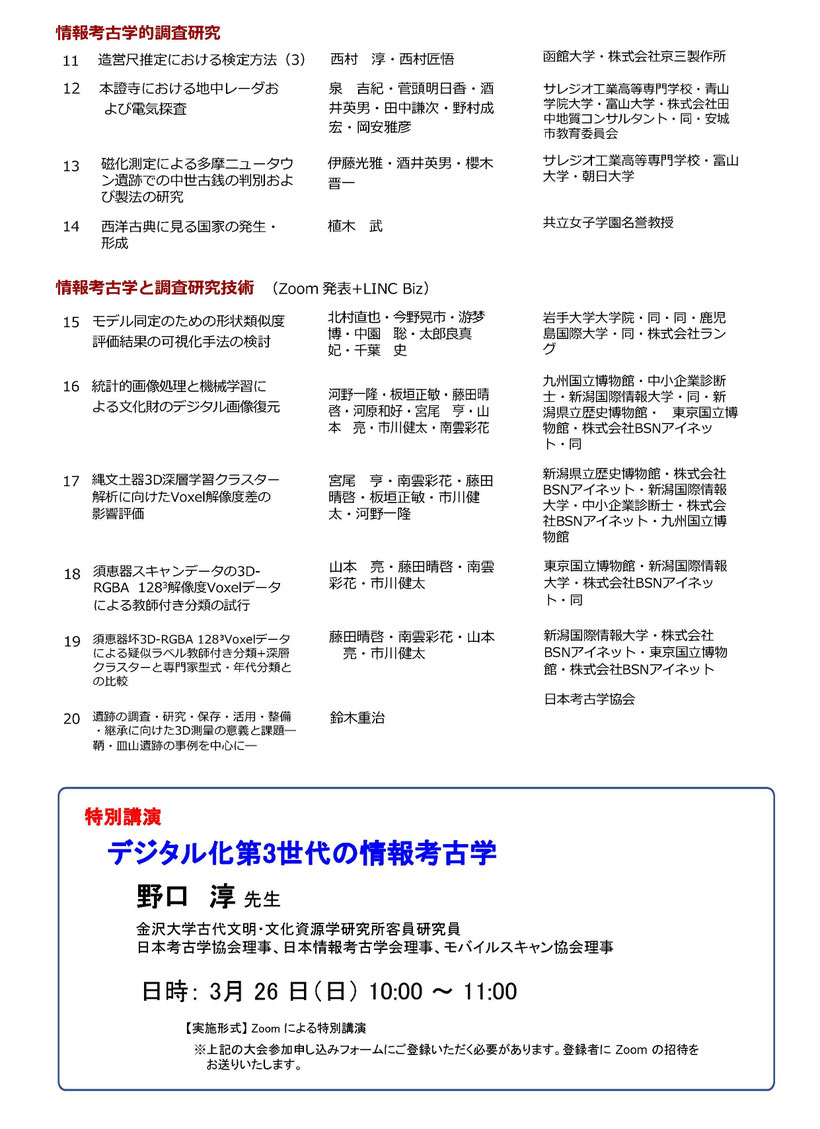

日本情報考古学会第50回大会プログラムと事前参加登録について New

日本情報考古学会第50回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。会員はもとより、関心をお持ちの研究者・学生・一般の方々のご参加も広く歓迎いたします。お誘いあわせのうえ多数ご参加くださいますよう、お待ちしております。

日本情報考古学会

【開催日】2025年 3月 29日(土)・ 30(日)

【会 場】高千穂大学 杉並キャンパス(東京都杉並区大宮2丁目19-1)

【受付・口頭発表】6号館(セントラルスクエア)2階 タカチホホール ※受付:29日 12:00以降~

【ポスター会場】 6号館(セントラルスクエア)4階 カフェテリア

※ポスターの掲示は休憩時間にお願いします。掲示方法などは受付にお尋ねください。

【アクセス】下記をご確認ください。

高千穂大学アクセス https://www.takachiho.jp/access.html

【大会への参加登録について】

大会にご参加の皆様には、当日スムーズに受付を行うため、可能な限り事前に受付登録を済ませていただきますようお願いいたします。

参加登録フォーム

https://forms.gle/jAGPTULwz1ZsPRLZ7

※情報交換会 29日(土)18:00~ 6号館(セントラルスクエア)4階 カフェテリア

日本情報考古学会第50回大会開催案内

日本情報考古学会第50回大会を下記の要領で開催いたします。今回は高千穂大学(東京都杉並区)で開催することになりました。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

開催日程: 2025年 3月 29日(土)午後~、30日(日)

形式: 対面

会場 高千穂大学 杉並キャンパス(東京都杉並区大宮2丁目19-1)

https://www.takachiho.jp/access.html

情報交換会 1日目 29日 夕刻に実施予定 ※詳細はHPでお知らせします

交通 各自ご確認ください。高千穂大学アクセス https://www.takachiho.jp/access.html

一般講演(研究発表)の募集 第50回大会

第50回大会の一般講演(研究発表)を募集します。情報考古学の研究、考古学の理論と方法論に適う様々な研究の成果をふるってご応募ください。なお、若手研究者・大学院生等の方々も、ご参加・研究発表を歓迎いたします。今大会が盛況となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

今大会では、口頭発表を基本としますが、件数・会場設備・発表形式の調整等の都合によりポスターセッションを設けることがあります。お申し込みの際に「大会発表申込フォーム」よりご希望の発表形式をお知らせください(発表形式についてはご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください)。なお、本学会では発表形式にかかわらず同等の業績と認めます。

関連する発表がいくつか揃う場合などには、本大会を充実させるためプログラム上一つのセッションとしてまとめることがあります。

※申込みにあたり、1件につき少なくとも1名の発表者は会員である必要があります(入会申込受付中)。

**一般講演(研究発表)の募集について**

発表申込締切:3月 2日(日)

- 早目のお申込みにご協力をお願いします。

発表申込方法

下記フォームよりお申し込みください。皆さまふるってご応募ください。

発表申込フォームはこちら

https://forms.gle/3PxA1yXffpespf5D7

* 受け付けしだい査読審査し、採択決定後はメールでご連絡いたします。

* 採否につきましては本学会にご一任ください。なお、本学会は研究発表の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんのでご了承ください

日本情報考古学会第49回大会が終了しました。

2024年3月30・31日に開催した第49回大会は、おかげさまで無事終了しました。

ご協力ありがとうございました。

日本情報考古学会 第49回大会 プログラムと大会の事前参加登録について(終了しました)

日本情報考古学会第49回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

第49回大会実行委員会

【開催日】2024年 3月 30日(土)・31日(日)

【実施形式】オンライン

*研究発表はLINC Bizによるシステムを利用いたします(一部 Zoom併用)。

| 1 |

野口 淳 |

遺跡・遺構3D計測データ可視化手法の試行:標高・陰影・法線ベクトルの利用 | 公立小松大学次世代考古学研究センター・産業技術総合研究所 | |||||

| 2 | 毛利 聡・牧野雅司・渡部昌弘・鈴木慎也・冨沢哲雄・上寺哲也・眞部広紀・堀井 樹 | 第三海軍火薬廠砲炸薬成形工場跡を対象とした3次元計測技術の比較と利活用の検討(第1報) | 舞鶴高専・同・同・東京高専・同・呉高専・佐世保高専・合同会社AeroFlex | |||||

| 3 | 平川ひろみ・中園 聡 | 3D形状計測による土器製作痕の可視化 | 奈良文化財研究所/鹿児島国際大学・鹿児島国際大学 | |||||

| 4 | 宇佐美智之・桑原久男・森岡秀人 | Web-GISによる高地性集落データベース・地図化の試みと展望 | 京都芸術大学・天理大学・古代学協会 | |||||

| 5 | 春日勇人・春日佑吏子 | 時期ごとの遺物・遺構分布を可視化・分析するためのタイムライン機能付きGISの開発と活用 | GISプログラマ・中央大学 | |||||

| 6 | 春日勇人・春日佑吏子 | 古代人骨ゲノム情報を用いたエージェントモデルの構築と先史時代ヤポネシア人ゲノム集成データの作成 | GISプログラマ・中央大学 | |||||

| 7 | 時津裕子・坂井正人 | 考古学者の分類特性: ナスカ4期(Nasca 4)の土器型式を事例として | 高千穂大学・山形大学 | |||||

| 8 | 木村寛之 | 地理院地図(電子国土Web)を利用した濃尾平野の海進の変化と歴史 | 『不破ふわ塾』関ケ原町歴史民俗学習館サポータ | |||||

| 9 | 下小牧 潤 |

美山伝来薩摩焼陶製品の刻銘とその比較 ―基礎的検討― |

日置市教育委員会 | |||||

| 10 | 宮尾 亨・南雲彩花・藤田晴啓・板垣正敏・市川健太・河野一隆 |

縄文土器3D深層学習クラスタ解析の展望 ―部位分割Voxel解析の試行― |

新潟県立歴史博物館, 株式会社BSNアイネット,新潟国際情報大学,4板垣正敏中小企業診断士事務所,株式会社BSNアイネット, 東京国立博物館 | |||||

| 11 | 河原和好・南雲彩花・山本 亮・市川健太・藤田晴啓 | 深層生成モデルVAEおよびVQ-VAEの潜在空間を使った須恵器のクラスタリング | 新潟国際情報大学・株式会社BSNアイネット・東京国立博物館・株式会社BSNアイネット・新潟国際情報大学 | |||||

| 12 | 下小牧 潤・太郎良真妃・平川ひろみ・中園 聡 | 美山伝来薩摩焼陶製品の新たな資料化と知見―3D計測の適用― | 日置市教育委員会・鹿国大・奈文研/鹿国大・鹿国大 | |||||

| 13 | 酒井英男・田中 恵・泉 吉紀 | 極東ウラジオストクの遺跡での考古地磁気研究 | 富山大学・富山大学・サレジオ高等専門学校 | |||||

| 14 | 酒井英男・金井友理・菅頭明日香 | 陶磁器片の非破壊測定による考古地磁気の研究 | 富山大学・富山大学・青山学院大学 | |||||

| 15 | 植木 武 | 中国古文献に見る中国と倭国との外交史 | 共立女子学園名誉教授 |

|

※研究発表10~15は Zoom + LINC Biz ★Zoom発表15は,12の後に変更 |

日本情報考古学会第49回大会 発表の追加募集のご案内(終了)

// お知らせ

発表(一般講演)の追加募集をいたします。

発表を希望される方は積極的にお申込みください。お早めのお申込みにご協力ください。

*少なくとも会員1名以上が発表者に含まれている必要があります。

// 締め切り

2024年 3月 23日(土)正午

// 申込みフォーム

https://forms.gle/MZ7CJg81sNucomhy5

*送信後、登録内容が届きますので必ずご確認ください。

日本情報考古学会第49回大会開催案内・発表募集

日本情報考古学会第49回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

日本情報考古学会第49回大会

// 大会日程等

開催日程: 2024年 3月 30日(土)・31日(日)

形式: オンライン

// 発表募集について

「一般講演」を募集しています。

・ 基本としてオンラインポスターセッション方式とします。

・ Zoomによる口頭発表を特に要する方は,申込フォームでその旨をお知らせください。

★その場合も,ポスターチャンネルにおいてタイトル・要旨のほか,可能な限り画像等の資料の掲載をします。チャットによる議論にもご協力ください。

・ 本学会では発表形式にかかわらず、同等の業績と認めます。

※ただし,発表形式はご希望に添えないことがありますので、予めご了承のうえお申込みください。

発表方式はオンラインポスターセッション方式を基本とします。

データのアップロード等の詳細は,採択が決定した発表代表者へ改めてお知らせいたします。

1.発表責任時間を開催期間中に設けます。その時間は, 質問への回答およびチャット形式でディスカッションをしていただきます。

2.閲覧・書き込みもできますので,お忙しい方も時間に縛られずにご参加いただけます。また,発表者の方も他の発表を自由に閲覧したり書き込みしたりできます。

//「一般講演」の発表募集

第49回大会の一般講演を募集しています。

下記フォームよりお申し込みください。皆さまふるってご応募ください。

発表申込み締切は、2024年 3月 20(水)まで といたします。

* 受け付けしだい査読審査し,採択決定後はメールでご連絡いたします。

* 採否につきましては本学会にご一任ください。なお,本学会は一般講演(研究発表)の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんのでご了承ください。

// 発表申込方法

発表申込みは以下のURLから受付いたします。クリックし,フォームを記入後「送信」してください。

*発表1件につき1回の入力をお願いします。複数発表される場合は,必要事項を完全に記入のうえ,発表ごとに送信してください。

発表申込フォーム

https://forms.gle/MZ7CJg81sNucomhy5

* 送信後、登録内容が届きますので必ずご確認ください。

// 大会への参加方法(事前申し込み制・無料)

* 今大会の参加費は発表者/参加者ともに無料といたします。

* 参加者(非会員も含む)は定員100名までとする予定です。

* 大会参加は「事前登録」が必須です。参加の登録方法等は後日ご案内します。

// 講演論文集について

『講演論文集』は大会終了後、頒布いたします。

★前回,前々回分は近く頒布予定です。

多くの発表申込みをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

日本情報考古学会 第49回大会開催のご案内

日本情報考古学会第49回大会の開催は、下記のように予定しております。

開催日 2024年 3月 30日(土)・31日(日)

実施形式 オンライン

詳細は後日掲載いたします。

日本情報考古学会 第48回大会 プログラムと大会の事前参加登録について(終了いたしました。)

日本情報考古学会第48回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

第48回大会実行委員会

【開催日】2023年 12月 2日(土)・3日(日)

【実施形式】オンライン

*研究発表はLINC Bizによるシステムを利用いたします(一部Zoom併用)。

| 1 |

天皇陵と和歌を用いたデータサイエンス教育の検討〜データサイエンス教育への考古学データの活用〜 |

間辺広樹・本多佑希 | 四天王寺大学,同 | ||

| 2 | 地域住民と専門学生のためのVRによる遺跡発掘現場の“追体験” | 平川ひろみ・太郎良真妃・中園 聡 | 鹿児島国際大学/奈良文化財研究所,鹿児島国際大学,同 | ||

| 3 |

「悉皆的3D発掘」および「ペーパーレス発掘」の進展―鹿児島県三島村黒島大里遺跡(第4報)― |

中園 聡・平川ひろみ・太郎良真妃・遠矢大士・下小牧潤 | 鹿児島国際大学,同/奈文研,鹿児島国際大学,同大学院,同/日置市教育委員会 | ||

| 4 |

3次元モデルによる奈良三彩図化の試み |

舘内魁生・高橋照彦・福嶋真貴子 |

大阪大学,同,宗像大社文化局 |

| 5 |

考古学者の分類特性―ナスカ文化前期の土器型式を事例として― |

時津裕子・坂井正人 | 高千穂大学,山形大学 | ||

| 6 | 日本人はどこから来たか? | 植木 武 | 共立女子学園名誉教授 | ||

| 7 |

文献学・考古学・人類学データを用いた歴史上の事象を分析・推定するためのエージェントシミュレーションGISの開発 |

春日勇人・春日佑吏子 | 無所属,中央大学 | ||

|

|

|||||

|

8

9

|

地理情報及び弥生時代の推定人口を用いたエージェントシミュレーションによる単位集団を最小要素とする人口動態推定

北海道での考古地磁気研究

※研究発表6~9はZoom + LINC Biz |

春日勇人・春日佑吏子

酒井英男・金井友理・田中 恵・伊藤光雅

|

富山大学,同,同,サレジオ高専

|

日本情報考古学会第48回大会開催案内・発表募集(発表の受付は終了しました)

日本情報考古学会第48回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

日本情報考古学会第48回大会

// 大会日程等

開催日程: 2023年 12月 2日(土)・3日(日)

形式: オンライン形式

// 発表募集について

「一般講演」を募集しています。

・ 基本としてオンラインポスターセッション方式とします。

・ Zoomによる口頭発表を特に要する方は、申込フォームでその旨をお知らせください。

★その場合も,タイトル・要旨のほか,可能な限り画像等の資料の掲載をします。チャットによる議論にもご協力ください。

※ただし,発表形式はご希望に添えないことがありますので、予めご了承のうえお申込みください。

発表方式は、オンラインポスターセッション方式を基本とします。

データのアップロード等の詳細は、 採択が決定した発表代表者へ改めてお知らせいたします。

1.発表責任時間を開催期間中に設けます。その時間は、 質問への回答およびチャット形式でディスカッションをしていただきます。

2.閲覧・書き込みもできますので、お忙しい方も時間に縛られずにご参加いただけます。また、発表者の方も他の発表を自由に閲覧したり書き込みしたりできます。

//「一般講演」の発表募集

第48回大会の一般講演を募集しています。

下記フォームよりお申し込みください。皆さまふるってご応募ください。

発表申込み締切は、2023年11月19日(日)まで といたします。

* 受け付けしだい査読審査し、採択決定後はメールでご連絡いたします。

* 採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんのでご了承ください。

// 発表申込方法

発表申込みは以下のURLから受付いたします。クリックし、フォームを記入後「送信」してください。

*発表1件につき1回の入力をお願いします。複数発表される場合は、必要事項を完全に記入のうえ、発表ごとに送信してください。

*発表申込フォーム*

https://forms.gle/PkXvGWg5cAVsuxTw9

* 送信後、登録内容が届きますので必ずご確認ください。

// 大会への参加方法(事前申し込み制・無料)

* 今大会の参加費は発表者/参加者ともに無料といたします。

* 参加者(非会員も含む)は定員100名までとする予定です。

* 大会参加は「事前登録」が必須です。参加の登録方法等は後日ご案内します。

// 講演論文集について

『講演論文集』は大会終了後、頒布いたします。

★前回,前々回分は近く頒布予定です。

多くの発表申込みをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

日本情報考古学会第47回大会は終了しました。大勢の方にご参加いただきありがとうございました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

日本情報考古学第47回大会 特別講演は次の内容でお話しいただきます。

野口 淳 先生「デジタル化第3世代の情報考古学」

コンピューター、デジタル化技術の登場とともに情報考古学は発展してきた。専用機器により確立された第1世代、パーソナルコンピューター・インターネットの普及とともに展開した第2世代を経て、現在は、ウェブ2.0以降のデジタルシフト・情報駆動型社会の中で第3世代に入った。多量のデータ・情報を誰もが扱える時代における情報考古学のあり方を議論してみたいと思います。

日本情報考古学会第47回大会プログラムと大会参加の受付

日本情報考古学会第47回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

第47回大会実行委員会

【開催日】2023年3月25日(土)・26日(日)

【実施形式】オンライン

*研究発表はLINC Bizによるシステムを利用いたします(一部Zoom併用)。

プログラムのダウンロード

日本情報考古学会第47回大会開催案内・発表募集

日本情報考古学会第47回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

// 大会日程等

日本情報考古学会第47回大会

開催日程: 2023年 3月 25日(土)・26日(日)

形式: オンライン形式。LINC Bizによるシステムを利用(一部Zoomあり)

参照: https://getlincbiz.jp/pss/

// 発表について

「一般講演」を募集いたします。

・ 基本としてLINC Bizを利用します。

・ ただし,Zoom利用を希望される方は申込フォームの該当チェック欄に必ずチェックを入れてください。

* LINC Bizシステム内には全ての発表に対しチャンネルを設けます。

・ 発表形式はご希望に添えないこともありますので,予めご了承ください。

//「一般講演」について

発表者

簡単な手順を表記します。詳細につきましては,採択が決定した発表代表者へ改めてお知らせします。

1.発表者は,発表データを作成していただき,ご自身の発表チャンネルにそのデータをアップロードしていただきます。

*各発表者のチャンネルは事務局で作成いたします。

2.アップロード可能なデータの種類は次の通りです:PDF,静止画:JPEG/PNG,動画:MP4,音声:MP4 audio

*サムネイル表示はJPEG,PNGのみ対応

*アップロード可能なデータ数は,定められた容量・ファイル数以内で色々と工夫できます。閲覧者はDL不可です。

3.発表責任時間を上記日程中に設けますので,その時間は質問への回答およびチャット形式でディスカッションをしていただきます。

4.閲覧・書き込みもできますので,お忙しい方も時間に縛られずにご参加いただけます。また,発表者の方も他の発表を自由に閲覧したり書き込みしたりできます。

*詳細は追ってご案内いたします。

//「一般講演」の発表募集

第47回大会の一般講演を募集します。

基本として,オンラインシステムのLINC Bizを利用して行います。

下記フォームで申し込みできますので,皆さまふるってご応募ください。

発表申込み締切は,2023年 3月 13日(月)必着

*受付けしだい査読審査し,採択決定後は速やかにメールでご連絡いたします。

*採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。

// 発表申込フォーム

発表申込みは以下のURLから受付いたします。クリックし,フォームを記入後「送信」してください。

*発表1件につき1回の入力をお願いします。複数発表される場合は,必要事項を完全に記入のうえ,発表ごとに送信してください。

*発表申込フォーム*

https://forms.gle/

* 送信後、登録内容が届きますのでご確認ください。

// 講演論文集について

『講演論文集』は大会終了後,頒布いたします。

『講演論文集』の原稿締切等につきましては発表代表者へ改めてご連絡いたします。

*本学会では『講演論文集』は単なる発表の補助資料ではなく,講演内容に密接に関係する短論文を収録したものとして位置付けております。

// 大会への参加方法(事前申し込み制・無料)

・ 今大会の参加費は発表者/参加者ともに無料といたします。

・ いまのところ参加者(非会員も含む)あわせて定員100名までとする予定です。

********************

発表者

「発表代表者」(今回は実際に発表をされる方。連絡代表者を兼ねます)に限り,ご自分で登録する必要はありません。

発表申込のデータを使用して運営側で自動的に参加登録をいたします。

連名で発表される方(発表代表者以外)が参加される場合は,「参加者」として事前登録をお願いいたします。

発表者以外の参加者(発表代表者以外の発表者を含む)

大会参加は「事前登録」が必須です。 *「発表代表者」は必要ありません。

事前登録の詳細につきましては,プログラム確定後にあらためてご連絡いたします。

多くの発表申込みをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

今期の本学会役員については、学会→役員 でご確認ください。

今期の会長,理事,監事が決定しました。選挙にご協力いただき,ありがとうございました。

日本情報考古学会第46回大会は終了しました。大勢の方にご参加いただきありがとうございました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

【連絡】大会2日目に初めてLINC Bizへログインされるかたは,LINC Bizアカウントサービスから送られてきた招待メールからお入りください。

※LINC Bizの大会ログイン招待メールは,学会事務局のメールからではありません。

【連絡】日本情報考古学会第46回に参加登録いただいた皆さまには,26日1日目のZoom URLと,LINC Biz ログインURLが,ご登録のメールアドレスに送信されました(3/25夜)。

★未着の方がお一人おられるようですので,お心当たりの方は本学会までメールでお知らせください。

【お知らせ】第46回大会に伴うLINC Bizの一般講演(P-01~18)の公開は,26日(土)の大会開始以降といたします。

日本情報考古学会第46回大会プログラムと大会参加の受付

日本情報考古学会第46回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

第46回大会実行委員会

【開催日】2022年3月26日(土)・27日(日)

【実施形式】オンライン

*研究発表はLINC Bizによるシステムを利用いたします(一部Zoom併用)。

| 1 | 埋蔵文化財保護体制の検討―平安京跡での発掘調査を事例に― | 武内樹治 | 立命館大学 | ||

| 2 | 3Dモデルを用いたヒト形人工物の顔研究の可能性 | 松本直子*,太郎良真妃 | 岡山大学文明動態学研究所,鹿児島国際大学 | ||

| 3 | 「悉皆的3D発掘」および「ペーパーレス発掘」の試みと検討―鹿児島県三島村黒島大里遺跡の調査の事例から(続報)― | 中園 聡*,太郎良真妃,平川ひろみ,遠矢大士,下小牧 潤 | 鹿児島国際大学,同,奈良文化財研究所/鹿児島国際大学,鹿児島国際大学大学院,同 | ||

| 4 | 地域の物質文化と歴史に関する聞き取り―三島村黒島における継続的な調査と体験を通じて― | 平川ひろみ*,太郎良真妃,新村詩織,中園 聡 | 奈良文化財研究所/鹿児島国際大学,鹿児島国際大学,同,同 |

3D技術と可視化・記録・活用

| 5 | 携帯端末搭載型LiDARによる文化財の簡易計測記録―国分寺市内宝篋印塔の事例― | 野口 淳*,寺前めぐみ,野田悠真 | 金沢大学古代文明・文化資源学研究センター客員研究員,国分寺市ふるさと文化財課,国分寺市遺跡調査会 | ||

| 6 | 岡山県津山市佐良山古墳群内におけるUAV-LiDAR測量 | 光本 順*,ライアン ジョセフ,山口雄治 | 岡山大学,同,同 | ||

| 7 | 接合が困難な短甲形埴輪の3Dバーチャル接合の実践 | 田中祐紀 | 宮崎県立西都原考古博物館 | ||

| 8 | 発掘調査で出土する「ただの石」や「がれき」の三次元記録を通じて―なぜ・どのように― | 太郎良真妃*,中園 聡 | 鹿児島国際大学,同 |

情報考古学的調査研究

| 9 | 東北地方南部における珪質頁岩製石器の理化学的産地推定に向けた基礎的研究 | 徳永 司 | (株)Novel | ||

| 10 | 定量的指標を用いた形態分類の試み―緑釉陶器高台形状を事例に― | 谷津愛奈*,舘内魁生 | 東北大学大学院文学研究科,同 | ||

| 11 | UAVおよびGISを活用した高地性集落の調査とデータベース構築 | 宇佐美智之*,桑原久男,森岡秀人 | 立命館大学,天理大学,(公財)古代学協会 | ||

| 12 | 弓と子供の考古学 | 岡安光彦 | 一般社団法人 PLUSULTRA | ||

| 13 | 中世日本における中国南宋様式瓦と関連資料の分布状況 | 下小牧 潤 | 日置市教育委員会 |

情報考古学と調査研究技術 以下はZoom発表(+LINC Biz)

| 14 | 須恵器3D-RGBデータの擬似ラベル教師分類+クラスターモデル開発とGrad-CAMによるモデル判別の可視化 | 藤田晴啓*,山本 亮,河原和好,市川健太,南雲彩花 | 新潟国際情報大学,東京国立博物館,新潟国際情報大学,(株)BSNアイネット, 同 | ||

| 15 | 須恵器マルチヘッド・マルチタスク3D-2D-CNNモデルの開発 | 山本 亮*,藤田晴啓,河原和好,市川健太,南雲彩花 | 東京国立博物館,新潟国際情報大学,新潟国際情報大学,(株)BSNアイネット,同 | ||

| 16 | 縄文土器3D-RGBデータの深層学習クラスター解析に向けたVoxel化および解像度の評価 | 宮尾 亨*,藤田晴啓,板垣正敏,市川健太,南雲彩花,河野一隆 | 新潟県立歴史博物館,新潟国際情報大学,板垣正敏中小企業診断士事務所,株式会社BSNアイネット,同,九州国立博物館 | ||

| 17 | 洪水堆積物の磁化研究―富山県徳万頼成遺跡― | 泉 吉紀*,酒井英男,梅本亮平,高柳由紀子 | 富山大学,サレジオ高専,富山大学,富山県埋蔵文化財センター | ||

| 18 | 考古遺物や石造文化財の帯磁率の研究 | 酒井英男*,岸田 徹,菅頭明日香,泉 吉紀,二宮修治 | 富山大学,同志社大学,青山学院大学,サレジオ高専門学校,元東京学芸大学 |

-------------------------------------------------------------

日本情報考古学会第46回大会開催案内・発表募集(発表の受付は終了しました)

日本情報考古学会第46回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

// 大会日程等

日本情報考古学会第46回大会

開催日程:2022年 3月26日(土)・27日(日)

形式:オンライン形式。LINCBizによるシステムを利用(一部Zoomあり)

・今回も試験的に参加費無料とします。ただし,ご参加の方はどなたも事前申し込みが必要です。

// 発表について

「一般講演」を募集いたします。基本的にLINC Bizを利用します。

・ただし,Zoom利用を希望される方は,申込フォームの該当チェック欄に必ずチェックを入れてください。

(その場合も,LINC Bizにはタイトル・要旨のほか,可能な限り画像等の資料の掲載を推奨し,チャットによる議論も可能にします。)

★LINCBizシステム内には,すべての発表に対しチャンネルを設けます。Zoom利用を希望される方もご利用ください。

公開期間はLINCBizのみの発表と同じです。

//「一般講演」について

発表者

簡単な手順を表記します。詳細につきましては,採択が決定した発表代表者へ改めてお知らせします。

1.発表者は,発表データを作成していただき,ご自身の発表チャンネルにそのデータをアップロードしていただきます。

2.アップロード可能なデータの種類は次の通りです:PDF,静止画:JPEG/PNG,動画:MP4,音声:MP4 audio

*サムネイル表示はJPEG,PNGのみ対応

*アップロード可能なデータ数は,定められた容量・ファイル数いないで色々と工夫できます。閲覧者はDL不可です。

3.発表責任時間を上記日程中に設けますので,その時間は質問への回答およびチャット形式でディスカッションをしていただきます。

*各発表者のチャンネルは事務局で作成いたします。

4.上記日程の少し前から,参加者にデータを公開し閲覧・書き込みもできますので,お忙しい方も時間に縛られずにご参加いただけます。また,発表者の方も他の発表を自由に閲覧したり書き込みしたりできます。

*詳細は追ってご案内いたします。

//「一般講演」の発表募集

第46回大会の一般講演を募集します。

基本として,オンラインシステムのLINC Bizを利用して行います。

下記フォームで申し込みできますので,皆さまふるってご応募ください。

発表申込み締切は,2022年 3月 14日(月)に延長しました。

*受付けしだい査読審査し,採択決定後は速やかにメールでご連絡いたします。

*採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。

// 発表申込フォーム

発表申込みは以下のURLから受付いたします。クリックし,フォームを記入後「送信」してください。

*発表1件につき1回の入力をお願いします。複数発表される場合は,必要事項を完全に記入のうえ,発表ごとに送信してください。

*発表申込フォーム*

https://forms.gle/GBKCyzpvoTYQADm86

* 送信後、登録内容が届きますのでご確認ください。

// 講演論文集について

『講演論文集』は大会終了後,頒布いたします。

『講演論文集』の原稿締切等につきましては,発表代表者へ改めてご連絡いたします。

*本学会では『講演論文集』は単なる発表の補助資料ではなく,講演内容に密接に関係する短論文を収録したものとして位置付けております。

// 大会への参加方法(事前申し込み制・無料)

・ 今大会の参加費は発表者/参加者ともに無料といたします。

・ いまのところ参加者(非会員も含む)あわせて定員100名までとする予定です。予めご了承ください。

********************

発表者

「発表代表者」(今回は実際に発表をされる方。連絡代表者を兼ねます)に限り,ご自分で登録する必要はありません。

発表申込のデータを使用して運営側で自動的に参加登録をいたします。

連名で発表される方(発表代表者以外)が参加される場合は,「参加者」として事前登録をお願いいたします。

発表者以外の参加者(発表代表者以外の発表者を含む)

大会参加は「事前登録」が必須です。 *「発表代表者」は必要ありません。

事前登録の詳細につきましては,プログラム確定後にあらためてご連絡いたします。

多くの発表申込みをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

日本情報考古学会第45回大会は終了しました。大勢の方にご参加いただきありがとうございました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

日本情報考古学会第45回大会プログラムと大会参加の受付

日本情報考古学会第45回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

第45回大会実行委員会

【開催日】2021年10月30日(土)・31日(日)

【実施形式】オンライン

*研究発表はLINC Bizによるシステムを利用いたします(一部Zoom併用)。

|

発表タイトル |

発表者(*は発表代表者) |

所属 |

|

|

考古学情報の今と未来 |

|||

|

1 |

埋蔵文化財発掘調査現場におけるデジタル化を考える |

野口 淳* |

フリーランス考古学者 |

|

2 |

文化財×Wikipedia―地域における考古学・文化財情報発信の方法として― |

野口 淳*,青木和人,荒井翔平,高田祐一,三好清超,大矢祐司,木村 聡 |

奈良文化財研究所客員研究員,あおきGIS・オープンデータ研究所, 東京薬科大学, 奈良文化財研究所, 飛騨市教育委員会, 松原市教育委員会,沼津市教育委員会 |

|

3 |

「悉皆的3D発掘」および「ペーパーレス発掘」の試みと検討―鹿児島県三島村黒島大里遺跡の調査の事例から― |

中園 聡*,太郎良真妃,平川ひろみ,遠矢大士 |

鹿児島国際大学,同,奈良文化財研究所/鹿児島国際大学,鹿児島国際大学 |

|

4 |

土器作りにおける身体を介した「心とモノ」の連関研究に向けて |

松本直子*,平川ひろみ,太郎良真妃,中園 聡 |

岡山大学文明動態学研究所,奈良文化財研究所/鹿児島国際大学,鹿児島国際大学,同 |

|

3D技術と可視化・記録・活用 |

|||

|

5 |

3D計測による土偶研究のための基礎的検討 |

松本直子*,太郎良真妃 |

岡山大学文明動態学研究所,鹿児島国際大学 |

|

6 |

地理情報を利用した歴史情報の可視化による再検討―美濃山中を事例に― |

木村寛之*,飯沼暢康,島崎圭二,大迫賢一 |

関ヶ原町歴史民俗学習館サポータ「不破ふわ塾」 |

|

7 |

3Dデジタル技術等の多角的応用による土器製作者の動的身体技法復元のための基礎研究―概要― |

平川ひろみ |

奈良文化財研究所/鹿児島国際大学 |

|

8 |

ありふれた遺物の三次元計測・記録の実践(2) |

太郎良真妃*,中園 聡 |

鹿児島国際大学,同 |

|

9 |

龍鱗・鰭文様のある粉青沙器について―鹿児島県日置市一宇治城跡出土資料の検討とその意義― |

下小牧 潤 |

日置市教育委員会/鹿児島国際大学大学院 |

|

パブリックアーケオロジーと考古学者の考古学―メタアーケオロジー |

|||

|

10 |

地域の「見慣れた」石造物の清掃・調査・3D計測―三島村黒島大里地区の仁王像と住民― |

平川ひろみ*,久保田千仁,新村詩織,太郎良真妃,中園 聡 |

奈良文化財研究所/鹿児島国際大学,鹿児島国際大学,同,同,同 |

|

11 |

刻線文様に着目したナスカ1様式土器の典型性評価―考古学者の分類特性― |

時津裕子 |

徳山大学 |

|

12 |

考古学者によるナスカ土器のカテゴリー判別―ナスカ1様式cuencoとplatoを事例として― |

時津裕子 |

徳山大学 |

|

情報考古学と調査手法(以下はZoom発表+LINC Biz) |

|||

|

13 |

考古地磁気を用いた杉並区向ノ原遺跡の炉穴の研究 (Zoom 10/31 10:10~) |

菅頭明日香*,泉 吉紀,酒井英男,合田恵美子 |

青山学院大学,サレジオ工業高等専門学校,富山大学,東京都埋蔵文化財センター |

|

14 |

古墳の鉄製副葬品の検出における非破壊のレーダ・磁気探査の有効性の検討 (Zoom 10/31 10:30~) |

酒井英男,野村成宏*,泉 吉紀,竜田尚樹 |

富山大学,(株)田中地質コンサルタント,サレジオ工業高等専門学校,富山大学 |

|

15 |

青銅の磁化―微量不純物の研究― (Zoom 10/31 10:50~) |

酒井英男*,菅頭明日香,山元一広,桑井智彦 |

富山大学,青山学院大学,富山大学,同 |

オンライン特別講演

3学派考古理論とその比較(後半)―Processual Archaeology vs. Post-Processual Archaeology

植木 武 先生(共立学園名誉教授・本学会会長)

10月30日(土) 13:10~14:10

【実施形式】Zoomによるオンライン特別講演

※上記の大会参加申し込みフォームにご登録いただく必要があります。登録者全員にZoomの招待をお送りいたします。

日本情報考古学会第45回大会開催案内・発表募集(発表の受付は終了しました)

日本情報考古学会第45回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

// 大会日程等

日本情報考古学会第45回大会

開催日程:2021年10月30日(土)・31日(日)

形式:オンライン形式。LINCBizによるシステムを利用(一部Zoomあり)

・今回も試験的に参加費無料とします。ただし,ご参加の方はどなたも事前申し込みが必要です。

// 発表について

「一般講演」を募集いたします。基本的にLINC Bizを利用します。

・ただし,Zoom利用を希望される方は,申込フォームの該当チェック欄に必ずチェックを入れてください。

(その場合も,LINC Bizにはタイトル・要旨のほか,可能な限り画像等の資料の掲載を推奨し,チャットによる議論も可能にします。)

★LINCBizシステム内には,すべての発表に対しチャンネルを設けます。Zoom利用を希望される方もご利用ください。

公開期間はLINCBizのみの発表と同じです。

//「一般講演」について

発表者

簡単な手順を表記します。詳細につきましては,採択が決定した発表代表者へ改めてお知らせします。

1.発表者は,発表データを作成していただき,ご自身の発表チャンネルにそのデータをアップロードしていただきます。

2.アップロード可能なデータの種類は次の通りです:PDF,静止画:JPEG/PNG,動画:MP4,音声:MP4 audio

*サムネイル表示はJPEG,PNGのみ対応

*アップロード可能なデータ数は,定められた容量・ファイル数いないで色々と工夫できます。閲覧者はDL不可です。

3.発表責任時間を上記日程中に設けますので,その時間は質問への回答およびチャット形式でディスカッションをしていただきます。

*各発表者のチャンネルは事務局で作成いたします。

4.上記日程の少し前から,参加者にデータを公開し閲覧・書き込みもできますので,お忙しい方も時間に縛られずにご参加いただけます。また,発表者の方も他の発表を自由に閲覧したり書き込みしたりできます。

*詳細は追ってご案内いたします。

//「一般講演」の発表募集

第45回大会の一般講演を募集します。

基本として,オンラインシステムのLINC Bizを利用して行います。

下記フォームで申し込みできますので,皆さまふるってご応募ください。

発表申込み締切は,2021年10月10日(日)必着 といたします。

*受付けしだい査読審査し,採択決定後は速やかにメールでご連絡いたします。

*採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、ご了承ください。

// 発表申込フォーム

発表申込みは以下のURLから受付いたします。クリックし,フォームを記入後「送信」してください。

*発表1件につき1回の入力をお願いします。複数発表される場合は,必要事項を完全に記入のうえ,発表ごとに送信してください。

*発表申込フォーム*

https://forms.gle/JBTZxVBfCU8tY4zc9

* 送信後、登録内容のメールが自動で届きますのでご確認ください。

// 講演論文集について

『講演論文集』は大会終了後,頒布いたします。

『講演論文集』の原稿締切等につきましては,発表代表者へ改めてご連絡いたします。

*本学会では『講演論文集』は単なる発表の補助資料ではなく,講演内容に密接に関係する短論文を収録したものとして位置付けております。

// 大会への参加方法(事前申し込み制・無料)

・ 今大会の参加費は発表者/参加者ともに無料といたします。

・ いまのところ参加者(非会員も含む)あわせて定員100名までとする予定です。予めご了承ください。

********************

発表者

「発表代表者」(今回は実際に発表をされる方。連絡代表者を兼ねます)に限り,ご自分で登録する必要はありません。

発表申込のデータを使用して運営側で自動的に参加登録をいたします。

連名で発表される方(発表代表者以外)が参加される場合は,「参加者」として事前登録をお願いいたします。

発表者以外の参加者(発表代表者以外の発表者を含む)

大会参加は「事前登録」が必須です。 *「発表代表者」は必要ありません。

事前登録の詳細につきましては,プログラム確定後にあらためてご連絡いたします。

多くの発表申込みをお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

日本情報考古学会第44回大会は終了しました。大勢の方にご参加いただきありがとうございました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

日本情報考古学会第44回大会開催案内

日本情報考古学会第44回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

形式:オンラインポスターセッション*

1.発表者はポスターデータ( JPEG, PNG, PDF など。(必要な方は MP4 で動画・音声も可))を作成していただき、

// 発表募集

*少なくとも会員1名以上が発表者に含まれている必要があります。

採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する、採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりません。

上記大会の発表申込は終了しております。

日本学術会議第25期会員の任命拒否に関する会長声明

この度、日本学術会議において推薦された第25期会員候補者の一部について、内閣総理大臣により任命されないという事態が生じました。明確な説明もなされていないということであり、これにより混乱を来たしている状況は、非常に憂慮すべきことと考えます。

学術は新たな価値を創造しつつ世界平和と人類社会への貢献のために行われており、もとより学問研究は特定の政権・政治とは独立して行われるべきものです。また、学問の自由は常に保証されなければなりません。しかしながら、この度のことには現在・将来の学術の自由や発展に対する容易ならざる事態を招きかねないという強い危惧を覚えます。早期の解決を求めるとともに、本学会としては重大な関心をもって事態を注視してまいります。

2020年10月15日

日本情報考古学会会長 植木 武

第43回大会の取り扱いについて(2020年3月28日 情報)

日本情報考古学会第43回大会は、「紙上開催」とすることになりました。(さきに「延期」という表現をしましたが、これをもって実施とします。)

一般講演(研究発表)の発表内容の短論文を収めた『日本情報考古学会講演論文集』Vol.23(通巻43号)(2020年3月28日発行)をもって「紙上開催」とすることにし、学会として業績と認めます。

各研究は進行中の最新の内容であり、日進月歩する技術や知見の更新などにより短期間での研究の進展があることと考えられます。したがって、同内容の発表を「延期」するのは困難が多く、また業績上の不利にならないことなど、諸般を総合的に考慮のうえ判断しました。

(『講演論文集』に加え、一部の発表はスライドや画像等の公開なども行われる予定です。各研究の進展に資するため、発表内容の意見交換やアドバイスなど発表者へのフィードバックにもご協力ください。)

つきましては、『講演論文集』の頒布などを含む、より具体的な情報を近日中にお知らせいたします。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

日本情報考古学会

『情報考古学』Vol.25送付 2020年3月30日

『情報考古学』Vol.25 No.1・2合併号を会員のみなさまへ送付いたしましたので、ご覧ください。また、学会誌への積極的な投稿にご協力ください。

第43回大会の延期(中止)について(2020年3月25日 最新情報)

各位

3月28・29日に開催予定の第43回大会および総会は、誠に残念ながら延期します。

これまで理事会等で協議を重ね、関係各位のご支援・ご協力を受けつつ、新型コロナウイルス感染症への対策について十分に注意を払う体制をとって実施する予定でありましたが、急ではありますが当分延期とする苦渋の決断をするに至りました。

昨今の状況を受けて発表者の所属機関等からの出張自粛・出張不許可などが急に相次ぐなどしており、成立が困難と判断しました。最新の成果を発表されるご予定であった発表者の方々、またご参加予定の方々、誠に残念で申し訳ありません。

なお、発表予定の方は業績上の不利のないように対処する方針です。交通・宿泊等のキャンセル等につきましては各自ご対応ください。さらなる対応や再度の期日等については、今後学会ホームページ等でお知らせいたしますのでご覧くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の脅威が少しでも早く戻りますよう願っております。

3月25日

日本情報考古学会

会長 植木武

第43回大会の開催について(2020年3月20日追加情報) → 延期

新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみつつ、日本情報考古学会第43回大会は予定の期日で開催する方向で準備を進めています。開催については以下の方針で臨みますのでご確認のうえ、参加にあたってご留意ください。

同感染症の拡大防止には皆さまの咳エチケットや手洗いなどのご協力が重要です。よろしくお願いいたします。

(2月23日に公開した内容から変更(追加)がありますのでご留意ください。)

• 第43回大会は予定通り開催します

• ただし、1日目夕刻の懇親会は行いません(近接対話を目的とし、飲食でマスクを装用できないため)

• 参加者はマスクの装用をお願いします。発表者はマスク装用の登壇・発表を認めます。どなたも咳エチケット・正しいマスクの装用等にご協力ください

• 発熱者、咳やくしゃみなど風邪様の症状のある方の入場はお断りします

• 会期中は石鹸での手洗いを励行してください。水道は会場入口そばにあります

• また、アルコール消毒薬、除菌シートを設置します

• 会場の換気に努めますので、ご協力ください

• 密集を避けてください。お互いの距離が十分にとれる間隔を保つよう心掛けてください。ご着席時も間隔を空けていただきます

• 受付を簡素化します。つきましては参加申込フォーム(またはHP掲載の方法)で極力事前申込をしていただきますようお願いいたします

• 当日は上記を含めて本学会の大会実行員・事務局等が特に指示することがありますので、それに従ってください

• 交通・宿泊等については各自でご注意ください。

なお、開催日まで上記方針で臨みますが、今後万一重大な状況の変化等により中止などの変化がある場合は、本学会ホームページでお知らせする予定です。本学会ホームページで新しい情報をご確認ください。

日本情報考古学会

咳エチケット(下記サイト)、手洗い・咳エチケットについて(下記PDF)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

日本情報考古学会第43回大会プログラム → 延期

日本情報考古学会第43回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。

日本情報考古学会第43回大会実行委員会

【開催日】2020年3月28日(土)・29(日)

【会場】大阪大学 豊中キャンパス 全学教育推進機構 講義B棟 1階 共B118教室

【アクセス】

大阪府豊中市待兼山町1-16

・阪急電車宝塚線 石橋駅から東へ徒歩約15分

・大阪モノレール 柴原駅から徒歩約7~15分

【プログラム】

第1日 3月28日(土)13:00-17:25

13:00-13:10 開会式

挨拶 大会実行委員長 佐藤宏介

一般講演

研究発表1 13:10-13:30

日本遺産をめぐる考古学的研究(Ⅲ)―文化財ツーリズムの推奨に向けて―

鈴木重治

研究発表2 13:30-13:50

3D計測データによる土器研究のあらたな展開(1)―東京都大田区久ヶ原遺跡採集弥生土器の再検討―

野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター/奈良文化財研究所客員研究員)、斎藤あや(大田区立郷土博物館)、植木雅博(船橋市教育委員会)、轟 直行(八千代市教育委員会)、小林 嵩(千葉市埋蔵文化財調査センター)、千葉 史(株式会社ラング)、横山 真(同)

研究発表3 13:50-14:10

3D計測による土器研究のあらたな展開(2)―大阪府船橋遺跡採集弥生土器(水差形土器)の整形・調整・施文技法の検討―

野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター/奈良文化財研究所客員研究員)、中尾智行(大阪府立弥生文化博物館)、千葉 史(株式会社ラング)、横山 真(同)

研究発表4 14:10-14:30

実測図を利用した形態の定量的解析の有効性

舘内魁生(東北大学大学院文学研究科)

研究発表5 14:30-14:50

形状差分可視化に基づく形状類似度評価法の検討

早坂啓太(岩手大学)、古川 勝(株式会社ドリコム)、今野晃市(岩手大学)、太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)、中園 聡(鹿児島国際大学)、千葉 史(株式会社ラング)

―休憩―14:50-15:00

研究発表6 15:00-15:20

JG-1による標準化法とは

三辻利一(奈良教育大学名誉教授)

研究発表7 15:20-15:40

K、Ca、Rb、Srは何故、有効に地域差を示すのか︖

三辻利一(奈良教育大学名誉教授)

研究発表8 15:40-16:00

磁化測定による中世古銭の判別および製法の研究

伊藤光雅(サレジオ高専)、酒井英男(富山大学理学部)

研究発表9 16:00-16:20

磁化特性による青銅製品の研究

酒井英男(富山大学)、長柄毅一(同)、中村和之(函館高専)

―休憩―16:20-16:25

特別講演 16:25-17:25

考古学理論とその比較 Old Archaeology vs. New Archaeology

植木 武 先生(共立女子学園名誉教授)

※当初予定していた夕刻の懇親会は中止します。

第2日 3月29日(日)10:00-15:15

一般講演

研究発表10 10:00-10:20

造営尺推定における検定方法

西村 淳(函館大学)

研究発表11 10:20-10:40

前方後円墳の後円部半径推定プログラムの開発

西村 淳(函館大学)、西村匠悟(京三システム株式会社)

研究発表12 10:40-11:00

考古学ビッグデータを分析可能にする文化財関係用語シソーラスの構築

高田祐一(奈良文化財研究所)、野口 淳(同)

研究発表13 11:00-11:20

複数手法の併用による横穴式石室の3D計測と形態比較研究

岩村孝平(古墳見学者)、瀬谷今日子(和歌山県立紀伊風土記の丘資料館)、金澤 舞(同)、野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター/奈良文化財研究所客員研究員)

研究発表14 11:20-11:40

人工知能による機械学習を用いた須恵器資料の断面形状分析

井上隼多(名古屋大学大学院人文学研究科)、堀 涼(名古屋大学情報学部)、川西康友(名古屋大学大学院情報学研究科)、村瀬 洋(同)、梶原義実(名古屋大学大学院人文学研究科)

11:40- 総会

―休憩― 昼食は各自でお願いします。

12:40-13:10 ポスターセッション

一般講演

研究発表15 13:10-13:30

岡山後楽園所在の「大立石」について(第3報)―鹿児島市内の島津家庭園に見られる類例―

三瓶裕司(九州大学大学院/財団法人かながわ考古学財団)

研究発表16 13:30-13:50

4次元ウォークスルーCGによる合戦情報の可視化技術の開発と検証―関ヶ原の戦いを事例に―

木村寛之(株式会社イビソク)、宇田 晃(有限会社アシストコム)

研究発表17 13:50-14:10

古文書字形画像検索のための画像処理手法の実装

耒代誠仁(桜美林大学)、白井啓一郎(信州大学)

研究発表18 14:10-14:30

北部九州弥生時代の集落立地変化と高地性集落の評価―GISを用いた空間分析から―

宇佐美智之(立命館大学)

研究発表19 14:30-14:50

道具としての手―平安時代須恵器壺におけるタタキ技法の一類型―

平川ひろみ(鹿児島国際大学)、中園 聡(同)

研究発表20 14:50-15:10

中国考古学の特質とその変化―予備的検討―

楊 帆(鹿児島国際大学大学院)

ポスターセッション(第2日 12:40-13:10 ※掲示は両日)

研究発表21

ひかり拓本データベースの構築

上椙英之(国立文化財機構)、上椙真之(高輝度光科学研究センター)、多仁照廣(若狭路文化研究所)

研究発表22

弥生時代における受傷のパターン

中川朋美(岡山大学大学院社会文化科学研究科)

研究発表23

SfM-MVSによる土器片の効率的な三次元記録―実践的一試行―

太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)、中園 聡(鹿児島国際大学)、平川ひろみ(同)、若松花帆(同)、下小牧潤(鹿児島県立埋蔵文化財センター)

研究発表24

特殊器台の観察視点とデジタル記録

中園 聡(鹿児島国際大学)、平川ひろみ(同)、太郎良真妃(同)、若松花帆(同)/春成秀爾(国立歴史民俗博物館)

□当日参加も可能ですが、会員/非会員にかかわらず事前に学会HPの「参加者申込フォーム」(または学会事務局宛にメール)でお知らせ下さい。【お申込みの方は受付の簡略化・講演論文集等の確保等をいたします】

□大会参加費(『日本情報考古学会講演論文集』Vol.23(通巻43号)込み) 会員 2000円、非会員 3500円

□新型コロナウイルス拡大に関する状況は日々変化していますが、日本情報考古学会第43回大会は開催する方向で準備を進めています。開催については以下の方針で臨みますのでご確認のうえご協力をお願いいたします。

▽1日目夕刻の懇親会は中止します(近接対話を目的とし、飲食でマスクを装用できないため)。▽参加者はマスクの装用を推奨します。▽発表者はマスク装用の登壇・発表を認めます。▽発熱者、咳やくしゃみなど風邪様の症状のある方の入場はお断りします。▽会期中の手洗いを推奨します。アルコール消毒薬も設置します。

※なお、上記方針は随時見直します。状況の変化により万一中止などの場合は、概ね3月20日を目途に本学会ホームページでお知らせする予定です。

□大会関係の追加情報・変更等は本HPで逐次ご案内します。必ずご確認下さい。

□お問い合わせ等は、学会事務局まで。必ずメールでお願いします。

【重要】新型コロナウイルス感染拡大に対する大会開催方針および対策等について

新型コロナウイルス拡大に関する状況は日々変化していますが、日本情報考古学会第43回大会は開催する方向で準備を進めています。開催については以下の方針で臨みますのでご確認のうえご協力をお願いいたします。

• 第43回大会は予定通り開催します

• ただし、1日目夕刻の懇親会は中止します(近接対話を目的とし、飲食でマスクを装用できないため)

• 参加者はマスクの装用を推奨します。発表者はマスク装用の登壇・発表を認めます

• 発熱者、咳やくしゃみなど風邪様の症状のある方の入場はお断りします

• 会期中の手洗いを推奨します。アルコール消毒薬も設置します

なお、上記方針は随時見直します。状況の変化により万一中止などの場合は、概ね3月20日を目途に本学会ホームページでお知らせする予定です。本学会ホームページで新しい情報をご確認ください。

日本情報考古学会

第43回大会の開催について

新型コロナウイルス感染拡大に関する状況は日々変化していますが、本学会は日本情報考古学会第43回大会を開催する方向で準備を進めています。なお、今後の状況によっては変更が生じる可能性もありますので、逐次お知らせいたします。本学会ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。また、参加にあたっての留意点等も追ってお知らせします。(日本情報考古学会 2月23日)

☆第43回大会の発表募集は締め切りました。ありがとうございました。

一般講演(研究発表)の募集(第43回大会)

第43回大会の一般講演(研究発表)を募集します。情報考古学の研究、考古学の理論と方法論に適う様々な研究の成果をふるってご応募ください。なお、若手研究者・大学院生等の方々も、ご参加・研究発表を歓迎いたします。今大会が盛況となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

今大会では、従来どおり口頭発表を基本としますが、件数・会場設備・発表形式の調整等の都合によりポスターセッションを設けることがあります。お申し込みの際に、「大会発表申込フォーム」にてご希望の発表形式をお知らせください(発表形式についてはご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください)。なお、本学会では発表形式にかかわらず、同等の業績と認めます。

また、セッションの申込みも受け付けます(相互に関連する3件以上の発表をセッションとして申し込むなど。その場合は発表の冒頭に簡単な趣旨説明をしていただきます)。セッションを希望される場合は、実行委員会まであらかじめお問合せください。なお、関連する発表がいくつか揃う場合などには、本大会を充実させるため、プログラム上一つのセッションとしてまとめることがあります。

※申込みにあたり、1件につき少なくとも1名の発表者は会員である必要があります(入会申込受付中)。

※口頭発表の場合、1件20分程度の予定です(件数によります)。

【一般講演(研究発表)の募集について】

発表申込締切:2月23日(日)

- 早目のお申込みにご協力をお願いします。

発表申込方法

大会発表申込フォームをダウンロードし、 sec<跡>archaeo-info.orgまたはarchaeoinfoiuk<跡>gmail.com(<跡>を@に置換してください)宛に必ずメール添付で(もしくは本文に内容を全て網羅したメールでも可)ご送信ください。なお、事務局から24時間以内に返信する受付通知をもって申込受付とさせていただきます。

以下は、<ここ>からダウンロードできます(あらかじめご確認ください)。査読のうえ採否を通知します(査読が終了したものから逐次通知します)。

- 大会発表申込フォーム(WORD文書、PDF)

- 執筆要項、執筆フォーマット(採択決定後に詳細を通知します)

- お申込みいただいた内容については、速やかに査読を実施のうえ、逐次採否をお伝えいたします。採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する、採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。

原稿締切:3月15日(日)※期限厳守

採択が決定した発表には、逐次すみやかに『日本情報考古学会講演論文集』原稿作成のご案内をいたします。それに従って作成された原稿を事務局宛に送信ください。ページ数の制限(6頁以内)、締切等を厳守願います。

- 「講演論文作成要項」と「講演論文執筆用フォーマット」は本ホームページの大会のページから、あらかじめご覧いただけます。

- 期日までにお送りいただけない場合、講演論文の内容が申込み時と異なる場合、作成要項・フォーマットに準拠しない等の場合は掲載・発表をお断りすることがあります。

- 原稿形式・発行形態が変更されることがありますので、ご留意ください。

- プログラム:2月下旬公開を予定

【会員・企業等の出展について】

ブース出展をご希望の場合は、会場の都合等がありますので、あらかじめ事務局までメールでお問い合わせ・ご相談ください。なお、本学会にふさわしい内容であるか審査させていただきます

日本情報考古学会第43回大会開催案内

日本情報考古学会第43回大会を下記の要領で開催いたします。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

【開催日】1日目 2020年3月28日(土)13:00~17:00頃※

2日目 3月29日(日)10:00~15:30頃※

※上記時間は予定です。発表件数等の都合で前後します。ご了承ください。

【会場】大阪大学(豊中市待兼山町1−16)豊中キャンパス

全学教育推進機構 講義B棟1階 共B118教室

https://www.celas.osaka-u.ac.jp/facilities/#access

【懇親会】1日目(3月28日)夕刻に実施予定

(実施の詳細は、プログラム及び本HPでお知らせします)

【交通】大阪大学HPより各自ご確認ください。

※ご宿泊の予約等は各自でお願いいたします。

本学会に関係するイベント・集会のお知らせ

【1】考古学・文化財データサイエンス研究集会「考古学ビッグデータの可能性と世界的潮流」

会場: 奈良文化財研究所 本庁舎

日時:2019年9月10日(火)・11日(水)

詳細は下記URLでご確認ください。要申込。

https://www.nabunken.go.jp/fukyu/event2019.html#research04

【2】国際学会 MORPH 2019 Sendai(第4回 考古学・人類学のための形態測定学国際会議 仙台大会)

The 4th Conference on the Archaeological and Anthropological Application of Morphometrics

MORPH 2019 Sendai

会場:東北大学 知の創出センター(東北大学片平キャンパス内)

会期:2019年9月13日(金)~9月15日(日)

本学会が共催しています。ヨーロッパ以外で初めての開催。会員の皆さま、奮ってお申込みを。要申込。申込等詳細は下記URLでご確認ください。

https://morph2019.wordpress.com

https://p.facebook.com/MORPH-2019-Sendai-649340032183905/

【3】文部科学省・科学研究費補助金 新学術領域研究「出ユーラシアの統合的人類史学:文明創出メカニズムの解明」キックオフミーティング

会場:岡山大学 文法経講義棟10番教室

日時:2019年9月8日(日)13:00~17:00

https://twitter.com/Out_of_Eurasia

お問い合わせ等は、各主催者にお願いいたします。

学会英語名称の変更について

本学会は英語名称を変更しました。理事会及び2019年3月24日の臨時総会を経て、新しい英語名称が採択されました。ご承知おきくださいますようお願いいたします。

新名称

Japan Association for Archaeoinformatics(JAAI)

日本情報考古学会第42回大会の報告

2019年3月23日・24日、岡山大学を会場として開催し、盛況のうちに無事終了しました。ご協力頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

日本情報考古学会

2019年3月25日掲載『日本情報考古学会講演論文集』Vol.22 (通巻42号)

『日本情報考古学会講演論文集』Vol.22(通巻42号)を刊行しました。

2019年3月23・24日開催の第42回大会のすべての講演に関する論文,特別講演の要旨が収録されています。入手ご希望の方は本学会事務局までメールで,冊数・送付先を明記のうえお申し込みください。

残部が少ないためお早めにお申し込みください。品切れの場合はご容赦ください。A4判104頁(頒価2000円+送料)到着後に納入ください。

日本情報考古学会第42回大会プログラム

日本情報考古学会第42回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会となりますよう、皆さまのご協力をお願い申し上げます。会員はもとより、関心をお持ちの研究者・学生・一般の方々のご参加も広く歓迎いたします。お誘いあわせのうえ多数ご参加ください。お待ちしております。

日本情報考古学会第42回大会実行委員会

【開催日】2019年3月23日(土)・24(日)

【会場】岡山大学 津島キャンパス 文法経講義棟 1階 14番講義室

【後援】岡山大学大学院社会文化科学研究科附属文明動態学研究センター

【アクセス】

岡山県岡山市北区津島中3-1-1

・JR岡山駅 運動公園口(西口)広場2Fタクシー乗り場から約7分

・JR津山線 法界院駅から徒歩10分

【プログラム】 第1日 3月23日(土)13:00より

13:00-13:10 開会式

挨拶 大会実行委員長 松本直子

一般講演

研究発表1 13:10-13:30

日本遺産をめぐる考古学的研究(Ⅱ)

鈴木重治(日本情報考古学会)

研究発表2 13:30-13:50

岡山後楽園所在の「大立石」について(第2報)

三瓶裕司(公益財団法人かながわ考古学財団/九州大学大学院)、万城あき(岡山県郷土文化財団)

研究発表3 13:50-14:10

階層化された情報システムのためのくずし字解読機能の試作

耒代誠仁(桜美林大学)、リー・トゥアン・ナム(東京農工大学)、グエン・コング・カー(同)、中川正樹(同)、山本和明(国文学研究資料館)

研究発表4 14:10-14:30

石造遺物調査における光拓本技術の提案と評価

上椙英之(国文学研究資料館)

―休憩―14:30-14:40

研究発表5 14:40-15:00

SfM-MVS の活用による発掘調査業務の効率化

目取眞有香(株式会社島田組文化財事業本部)、安川賢太(同)

研究発表6 15:00-15:20

ありふれた土器片への3D 計測・記録の適用

太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)

研究発表7 15:20-15:40

押型文土器の3D 計測と観察

田中祐紀(高原町教育委員会)、中園 聡(鹿児島国際大学)、太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)、平川ひろみ(鹿児島国際大学)

研究発表8 15:40-16:00

石器形態情報の要約方法―3D計測データ解析のために―

野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター)

研究発表9 16:00-16:20

単純な土器形態を記述する―北部九州弥生時代中期の器台の形態分析―

平川ひろみ(鹿児島国際大学)、中園 聡(同)

―休憩―16:20-16:30

特別講演 16:30-17:30

人類の拡散とニッチ構築

松本直子先生(岡山大学大学院社会文化科学研究科 教授/ 同研究科附属文明動態学研究センター 副センター長)

懇親会 18:00- 大学内 ピーチユニオン 4階レストラン

第2日 3月24日(日)10:00より

一般講演

研究発表10 10:00-10:20

前方後円墳の築造規格の継承と変容

西村 淳(函館大学)

研究発表11 10:20-10:40

「弓馬の道」と「文明の生態史観」

岡安光彦(一般社団法人PLUSULTRA)

研究発表12 10:40-11:00

不均質系の分析化学

三辻利一(鹿児島国際大学客員教授)

研究発表13 11:00-11:20

蛍光X線分析法による須恵器、埴輪の考古科学的研究

三辻利一(鹿児島国際大学客員教授)

11:20- 臨時総会

―休憩―

12:40-13:30 ポスターセッション

研究発表14 13:30-13:50

インタラクティブな遺物分布図の開発と利用―Processing を利用した多属性情報の効果的な表示方法―

野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター)、千葉 史((株)ラング)、横山 真(同)

研究発表15 13:50-14:10

土器における粘土帯接合法と身体技法の関係についての試論

平川ひろみ(鹿児島国際大学)、中園 聡(同)

研究発表16 14:10-14:30

南九州における弥生時代墳墓・墓地の実態―中期を中心として―

若松花帆(鹿児島国際大学大学院)

研究発表17 14:30-14:50

中国考古学における欧米考古学の影響とその現状

楊 帆(鹿児島国際大学大学院)

14:50-15:00 閉会式

ポスターセッション(第2日 12:40-13:30 ※掲示は両日)

研究発表19

縄文時代の受傷と暴力のパターン

中川朋美(岡山大学)

研究発表20

A Study of Interactive Matching Interface for Fractured Stone Tools

林 天放(岩手大学)、今野晃市(同)

研究発表21

土器における同一製作者「個人」の高確度同定法の研究とその展開

中園 聡(鹿児島国際大学)、平川ひろみ(同)、太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)

□宿泊は、各自でご予約下さい。

□当日参加も可能ですが、会員/非会員にかかわらず、事前に本HPの「参加申込フォーム」(または学会事務局宛にメール)でお知らせください。【お申込みの方は受付の簡略化・講演論文集等の確保等をいたします】

□大会参加費(『日本情報考古学会講演論文集』Vol.22(通巻42号)込み)会員2000円、非会員3500円

□ 懇親会(非会員も可)は第1日(土)18:00より大学内のピーチユニオン4階レストランにて。懇親会費4500円前後を予定。※3月17日をめどにお申し込みください。(それ以降も受付けますが、収容定員に達ししだい締め切らせていただくことがあります。)

□昼食は学内または周辺でおとりください。なお、日曜日はピーチユニオン2階の「ピーチカフェテリア」が利用できます。

□詳細・変更等は本HPで逐次ご案内します。必ずご確認ください。

□お問い合わせ等は、学会事務局まで。必ずメールでお願いします。

一般講演(研究発表)の募集(第42回大会)

第42回大会の一般講演(研究発表)を募集します。情報考古学の研究、考古学の理論と方法論に適う様々な研究の成果をふるってご応募ください。なお、若手研究者・大学院生等の方々も、ご参加・研究発表を歓迎いたします。今大会が盛況となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

今大会では、従来どおり口頭発表を基本としますが、件数・会場設備・発表形式の調整等の都合によりポスターセッションを設けることがあります。お申し込みの際に、「大会発表申込フォーム」にてご希望の発表形式をお知らせください(発表形式についてはご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください)。なお、本学会では発表形式にかかわらず、同等の業績と認めます。

また、セッションの申込みも受け付けます(相互に関連する3件以上の発表をセッションとして申し込むなど。その場合は発表の冒頭に簡単な趣旨説明をしていただきます)。セッションを希望される場合は、実行委員会まであらかじめお問合せください。なお、関連する発表がいくつか揃う場合などには、本大会を充実させるため、プログラム上一つのセッションとしてまとめることがあります。

※申込みにあたり、1件につき少なくとも1名の発表者は会員である必要があります(入会申込受付中)。

※口頭発表の場合、1件20分程度の予定です(件数によります)。

【一般講演(研究発表)の募集について】

発表申込締切:2月15日(金)

- 早目のお申込みにご協力をお願いします。

発表申込方法

大会発表申込フォームをダウンロードし、 sec<跡>archaeo-info.orgまたはarchaeoinfoiuk<跡>gmail.com(<跡>を@に置換してください)宛に必ずメール添付で(もしくは本文に内容を全て網羅したメールでも可)ご送信ください。なお、事務局から24時間以内に返信する受付通知をもって申込受付とさせていただきます。

以下は、<ここ>からダウンロードできます(あらかじめご確認ください)。査読のうえ採否を通知します(査読が終了したものから逐次通知します)。

- 大会発表申込フォーム(WORD文書、PDF)

- 執筆要項、執筆フォーマット(採択決定後に詳細を通知します)

- お申込みいただいた内容については、速やかに査読を実施のうえ、逐次採否をお伝えいたします。採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する、採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。

原稿締切:3月11日(月)※期限厳守

採択が決定した発表には、逐次すみやかに『日本情報考古学会講演論文集』原稿作成のご案内をいたします。それに従って作成された原稿を事務局宛に送信ください。ページ数の制限(6頁以内)、締切等を厳守願います。

- 「講演論文作成要項」と「講演論文執筆用フォーマット」は本ホームページの大会のページから、あらかじめご覧いただけます。

- 期日までにお送りいただけない場合、講演論文の内容が申込み時と異なる場合、作成要項・フォーマットに準拠しない等の場合は掲載・発表をお断りすることがあります。

- 原稿形式・発行形態が変更されることがありますので、ご留意ください。

- プログラム:2月中旬公開を予定

【会員・企業等の出展について】

ブース出展をご希望の場合は、会場の都合等がありますので、あらかじめ事務局までメールでお問い合わせ・ご相談ください。なお、本学会にふさわしい内容であるか審査させていただきます。

日本情報考古学会第42回大会開催案内

日本情報考古学会第42回大会を下記の要領で開催いたします。今回は岡山大学で開催することになりました。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

【開催日】1日目 2019年3月23日(土)13:00~17:00頃※

2日目 3月24日(日)10:00~15:30頃※

※上記時間は予定です。発表件数等の都合で前後します。ご了承ください。

【会場】岡山大学(岡山市北区津島中3-1-1)

津島キャンパス 文法経講義棟

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/access/access_4.html

【懇親会】1日目(3月23日)夕刻に実施予定

(実施の詳細は、プログラム及び本HPでお知らせします)

【交通】岡山大学HPより各自ご確認ください。

※ご宿泊の予約等は各自でお願いいたします。

日本情報考古学会第41回大会の報告

2018年10月13日・14日、青山学院大学を会場として開催し、盛況のうちに無事終了しました。ご協力頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

日本情報考古学会

2018年10月13日・14日、第41回大会を青山学院大学で開催しました。菅頭明日香・大会実行委員長の挨拶に続き、研究発表。一般講演は三次元計測、胎土分析、探査、築造・建築企画、多変量解析など多様なテーマがありました。その後のポスターセッションでは、議論あり、ドローンありで、盛り上がりました。夕刻の懇親会は会場が満員で、こちらも盛況でした。

2日目には研究発表のほか、佐々木憲一先生(明治大学教授)に「プロセス考古学と日本の古墳研究」と題する特別講演をしていただきました。ユーモアを交えた熱弁にみなさん聴き入っていました。総会の後に今年度の学会賞授与式を開き、各受賞者は植木会長より表彰されました。受賞は下記のとおりです。

■日本情報考古学会賞 中園聡氏

■論文賞 太郎良真妃氏

(「土器様式の空間的検討―須玖式土器における東西の様式的地域差―」『情報考古学』Vol.23(1・2),2018年)

■堅田賞(優秀賞) 酒井英男氏・泉吉紀氏

■堅田賞(優秀賞) 宇佐美智之氏

多くの方のご尽力により、2日間の日程を終えることができました。深く感謝いたします。

2018年10月16日掲載『日本情報考古学会講演論文集』Vol.21 (通巻41号)

『日本情報考古学会講演論文集』Vol.21(通巻41号)を刊行しました。

2018年10月13・14日開催の第41回大会の講演に関する論文がすべて収録されています。残部僅少ですが、入手ご希望の方は本学会事務局までメールにてお申し込みください。A4判110頁(頒価2000円+送料)

第41回大会参加申込フォーム

フォーム入力はここから→

人数把握とスムーズな大会運営のため、参加予定の方はぜひお申込み下さいますようお願いいたします。事前に申込みされた方は受付の簡略化、講演論文集等資料の確保等をいたします。

上のフォームをご使用にならない場合は、下のファイルをメールで事務局宛に送信してください。郵送も可です。

日本情報考古学会第41回大会プログラム

日本情報考古学会第41回大会を下記の要領で開催いたします。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。会員はもとより、関心をお持ちの研究者・学生・一般の方々のご参加も広く歓迎いたします。お誘いあわせのうえ多数ご参加くださいますよう、お待ちしております。

日本情報考古学会第41回大会実行委員会

【開催日】2018年10月13日(土)・14(日)

【会 場】青山学院大学 青山キャンパス 2号館 3階 232教室

【後 援】青山学院大学文学部史学科

【アクセス】

東京都渋谷区渋谷4-4-25

・JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 他「渋谷駅」より徒歩10分

・東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道駅」より徒歩5分

※プログラムに一部変更があります。最新版を掲載しています(9/14)

【プログラム】 第1日 10月13日(土)13:00より

13:00-13:10 開会式

挨拶 大会実行委員長 菅頭明日香

一般講演

研究発表1 13:10-13:30

考古学から見たホモ サピエンスの日本列島への渡来と拡散 第5報

植木 武(共立女子学園名誉教授)

研究発表2 13:30-13:50

群馬県藤岡市伊勢塚古墳のSfM/MVS による調査と分析

青木 弘(公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団)

研究発表3 13:50-14:10

尾張元興寺跡発掘調査業務における古代瓦の三次元計測

目取眞有香(株式会社島田組)、安川賢太(同)、岡安光彦(一般社団法人由比ガ浜文化財保存修復研究所)

研究発表4 14:10-14:30

ありふれた遺物の三次元計測・記録とその意義(続報)

太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)、中園 聡(鹿児島国際大学)

研究発表5 14:30-14:50

3D 技術を用いた考古遺物の活用について

三瓶裕司(公益財団法人かながわ考古学財団/ 九州大学大学院)

―休憩―14:50-15:00

研究発表6 15:00-15:20

日本遺産をめぐる考古学的研究(Ⅰ)

鈴木重治(元 同志社大学)

研究発表7 15:20-15:40

弥生土器の形態および蛍光X 線分析に基づいた遠隔地交渉の解釈

中園 聡(鹿児島国際大学)、平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター/鹿児島国際大学)、太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)

研究発表8 15:40-16:00

千光寺における探査研究

泉 吉紀(サレジオ工業高等専門学校)、酒井英男(富山大学)、野原大輔(砺波市教育委員会)

研究発表9 16:00-16:20

静岡県富士宮市大鹿窪遺跡における地球電磁気学的研究

菅頭明日香(青山学院大学)、酒井英男(富山大学)、永田悠記(富士宮市教育委員会)

研究発表10 16:20-16:40

青銅の磁化研究の試み

酒井英男(富山大学理学部)、菅頭明日香(青山学院大学文学部)、長柄毅一(富山大学芸文学部)

16:40-17:30 ポスターセッション

懇親会 18:00-

第2日 10月14日(日)10:00より

一般講演

研究発表11 10:00-10:20

前方後円墳施工における基準点の標高と段築─五社神古墳の築造規格から─

西村 淳(函館大学)

研究発表12 10:20-10:40

礎石建物における遺構からの柱位置推定

河嶋優輝(筑波大学大学院)

研究発表13 10:40-11:00

土器胎土構造の二次元的・三次元的可視化と製作技法 ―蛍光樹脂含浸法・画像処理・X 線CT―

中園 聡(鹿児島国際大学)、太郎良真妃(同大学院)、平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター/ 鹿児島国際大学)

プロセス考古学と日本の古墳研究

佐々木憲一先生(明治大学文学部教授)

12:00-12:30 総会・学会賞授与式

―休憩―12:30-13:00

13:00-14:00 ポスターセッション

―休憩―14:00-14:10

研究発表14 14:10-14:30

弥生時代北部九州における受傷者の社会的地位

中川朋美(岡山大学大学院社会文化科学研究科)

研究発表15 14:30-14:50

造山・作山古墳と周辺古墳の埴輪の蛍光X 線分析

平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター/ 鹿児島国際大学)、中園 聡(鹿児島国際大学)、太郎良真妃(同大学院)、若松花帆(同)、春成秀爾(国立歴史民俗博物館)

研究発表16 14:50-15:10

中国東北地区遼西地域の白音長汗遺跡における土器の編年分析

楊 帆(鹿児島国際大学大学院)

15:10-15:20 閉会式

ポスターセッション(第1日 16:40-17:30 第2日:13:00-14:00)

研究発表17

3D 計測データにもとづく後期旧石器時代石刃石器群の解析(1) ―考古学資料と実験製作資料をつなぐための多属性の検討―

野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター/ 奈良文化財研究所)、千葉 史((株)ラング)、横山 真(同)、渡邊 玲(早稲田大学大学院)、佐藤祐輔(仙台市縄文の森広場)、神田和彦(秋田市文化振興課)、小菅将夫(岩宿博物館)

研究発表18

3D 計測データにもとづく後期旧石器時代石刃石器群の解析(2) ―R言語による連続断面情報取得プログラムの構築と応用―

千葉 史((株)ラング)、野口 淳(NPO南アジア文化遺産センター/ 奈良文化財研究所)、横山 真((株)ラング)、渡邊 玲(早稲田大学大学院)、佐藤祐輔(仙台市縄文の森広場)、神田和彦(秋田市文化振興課)、小菅将夫(岩宿博物館)

研究発表19

ドローンによる西北九州地域の古墳・山城の空中撮影 ―3D 化によるアーカイブ構築を目指して―

堀江 潔(佐世保工業高等専門学校 一般科目)、眞部広紀(同)、岡本 渉(名古屋大学 宇宙地球環境研究所)

研究発表20

若者の遺跡に関する認知度をめぐって

若松花帆(鹿児島国際大学大学院)、石原茉奈(鹿児島国際大学)、遠矢大士(同)

□宿泊は、各自でご予約下さい。

□当日参加も可能ですが、会員/非会員にかかわらず、事前に本HPの「参加申込フォーム」(または学会事務局宛にメール)でお知らせください。【お申込みの方は受付の簡略化・講演論文集等の確保等をいたします】

□大会参加費(『日本情報考古学会講演論文集』Vol.21(通巻41号)込み)会員2000円、非会員3500円

□ 懇親会は、第1日(土)終了後、18:00より。懇親会費 5000円。青山学院大学 東門より徒歩3分。「隠れ房 南青山店」にて。

※今回は都合上,懇親会申込の最終締切を,前日の10月12日(金)午前中といたします。原則として当日受付はいたしません。

つきましては,懇親会参加の方は必ず事前に事務局までお知らせください。(大会参加申込フォーム,またはメールでも結構です)

※会場の収容人数が上限に達した場合は,参加できないことがありますのでお早めにご連絡ください。

□第1日(土)は17号館1階カフェテリア「イチナナ」、1号館1階のセブンイレブンが利用できます。第2日(日)の昼食は各自ご用意くださるか大学周辺でお願いいたします。

□詳細・変更等は本HPで逐次ご案内します。必ずご確認ください。

□お問い合わせ等は、学会事務局まで。必ずメールでお願いします。

一般講演(研究発表)の募集(第41回大会)

第41回大会の一般講演(研究発表)を募集します。情報考古学の研究、考古学の理論と方法論に適う様々な研究の成果をふるってご応募ください。なお、若手研究者・大学院生等の方々も、ご参加・研究発表を歓迎いたします。今大会が盛況となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

今大会では、従来どおり口頭発表を基本としますが、件数・会場設備・発表形式の調整等の都合によりポスターセッションを設けることがあります。お申し込みの際に、「大会発表申込フォーム」にてご希望の発表形式をお知らせください(発表形式についてはご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください)。なお、本学会では発表形式にかかわらず、同等の業績と認めます。

また、関連する発表がいくつか揃う場合などには、本大会を充実させるため、プログラム上一つのセッションとしてまとめることがあります。ご協力いただければ幸いです。相互に関連する3件以上の発表をセッションとして申し込むこともできます。その場合は発表の冒頭に簡単な趣旨説明をしていただきます。セッションとしての申し込みを希望される場合は、実行委員会まであらかじめお問合せください。

※申込みにあたり、1件につき少なくとも1名の発表者は会員である必要があります(入会申込受付中)。

※口頭発表の場合、1件20分程度の予定です(件数によります)。

【一般講演(研究発表)の募集について】

発表申込締切:9月3日(月)

- 早目のお申込みにご協力をお願いします。

発表申込方法

大会発表申込フォームをダウンロードし、 sec<跡>archaeo-info.orgまたはarchaeoinfoiuk<跡>gmail.com(<跡>を@に置換してください)宛に必ずメール添付で(もしくは本文に内容を全て網羅したメールでも可)ご送信ください。なお、事務局から24時間以内に返信する受付通知をもって申込受付とさせていただきます。

以下は、<ここ>からダウンロードできます(あらかじめご確認ください)。査読のうえ採否を通知します(査読が終了したものから逐次通知します)。

・大会発表申込フォーム(WORD文書、PDF)

・執筆要項、執筆フォーマット(採択決定後に詳細を通知します)

- お申込みいただいた内容については、速やかに査読を実施のうえ、逐次採否をお伝えいたします。採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する、採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。

原稿締切:9月25日(火)※期限厳守

採択が決定した発表には、逐次すみやかに『日本情報考古学会講演論文集』原稿作成のご案内をいたします。それに従って作成された原稿を事務局宛に送信ください。ページ数の制限(6頁以内)、締切等を厳守願います。

- 「講演論文作成要項」と「講演論文執筆用フォーマット」は本ホームページの大会のページから、あらかじめご覧いただけます。

- 期日までにお送りいただけない場合、講演論文の内容が申込み時と異なる場合、作成要項・フォーマットに準拠しない等の場合は掲載・発表をお断りすることがあります。

- 原稿形式・発行形態が変更されることがありますので、ご留意ください。

- プログラム:9月中旬公開を予定

【会員・企業等の出展について】

ブース出展をご希望の場合は、会場の都合等がありますので、あらかじめ事務局までメールでお問い合わせ・ご相談ください。なお、本学会にふさわしい内容であるか審査させていただきます。

日本情報考古学会第41回大会開催案内

会員の皆さまにおかれましては、時下ますますご健勝のことと存じます。

さて、日本情報考古学会第41回大会および2018年度総会を下記の要領で開催いたします。今回は青山学院大学で開催することになりました。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

【開催日】1日目 2018年10月13日(土)13:00~17:00頃※

2日目 10月14日(日)10:00~15:30頃※

※上記時間は予定です。発表件数等の都合で前後します。ご了承ください。

【会場】青山学院大学 (東京都渋谷区渋谷4-4-25)青山キャンパス

https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html

【懇親会】1日目(10月13日)夕刻に実施予定

(実施の詳細は、プログラム及び本HPでお知らせします)

【交通】

- JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 他「渋谷駅」より徒歩10分

- 東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道駅」より徒歩5分

※ご宿泊の予約等は各自でお願いいたします。

日本情報考古学会第40回大会in小豆島の報告

2018年3月24・25日、穏やかな瀬戸内に浮かぶ小豆島で、日本情報考古学会第40回大会を開催しました。メインの会場は小豆島ふるさと村のセミナーハウス。「デジタル技術と地域貢献」をテーマに濃密な時間を過ごしました。1日目の夕刻、国民宿舎での懇親会では夕日が見える部屋で親睦を深めましたが、途中、簡易VR体験などのサプライズも飛び出し、盛り上がりました。サプライズといえば、ドローンによる記念撮影もありました。

2日目午前のエクスカーションでは、国指定史跡の大坂城築城残石(八人石丁場、天狗岩丁場)や国指定有形民俗文化財「池田の桟敷」などをご案内いただき見学しました。参加者からの質問が絶えず、感動と活気溢れる時間となりました。その後、川宿田好見氏(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター)による「小豆島の「石の文化」とパブリック考古学」と題する講演、川宿田光憲氏(小豆島町企画財政課長)と石工の藤田精氏(文化財石垣保存技術協議会技能講師)による「石・伝統・社会・技術」と題する対談がありました。3D技術なども応用しながらパブリックアーケオロジーへの様々な試みをされていることが紹介され、熱意ある行政としての見方・考え方、石工としての一味違った見方など、多様な見解を聞くことができました。これらの方が地元の方々とともに石の文化やパブリックに取り組まれていることがわかり、参加者は興味深く聞き入っていました。

島で実施した大会でしたが、良い天候と良い環境、そして良い人々のおかげで、充実したものとなりました。ご後援いただき、献身的にバックアップいただいた小豆島町と地元関係の皆様に深く感謝いたします。

日本情報考古学会

2018年3月27日掲載『情報考古学』Vol.23送付

『情報考古学』Vol.23 No.1・2を会員のみなさまへ送付いたしましたので、ご覧ください。また、学会誌への積極的な投稿にご協力ください。

2018年3月26日掲載『日本情報考古学会講演論文集』Vol.20 (通巻40号)

『日本情報考古学会講演論文集』Vol.20(通巻40号)を刊行しました。

2018年3月24・25日開催の第40回大会 in 小豆島の講演に関する論文がすべて収録されています。残部がありますので、入手ご希望の方は本学会事務局までメールにてお申し込みください。A4判80頁(頒価2000円+送料)

第40回大会参加申込フォーム

フォーム入力はここから→

ご参加される方は、お申込み下さい。

申込フォーム締切 3月17日(宿泊予約の締切 3月3日)お早めに。

※3月17日以降も受け付けますが、宿泊等はご自身で確保ください。

※入力の際は下の「第40回大会案内・アクセス情報」等を熟読ください。

※アクセス・宿泊に関するお問い合わせは、大会実行委員会までメールで。

重要 第40回大会案内・アクセス情報 いざない(2nd circular)

第40回大会の追加情報です。下からダウンロードしてご覧ください。

日本情報考古学会第40回大会プログラム

日本情報考古学会第40回大会を下記の要領で開催いたします。前回の大会に引き続き、最新の研究成果の発表、活発な議論が行われることと期待しています。意義ある大会としたいと考えておりますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。会員はもとより、関心をお持ちの研究者・学生・一般の方々も歓迎いたします。お誘いあわせのうえ多数ご参加くださいますよう、お待ちしております。

日本情報考古学会第40回大会実行委員会

【開催日】2018年3月24日(土)・25(日)

【会場】小豆島ふるさと村 セミナーハウス(香川県小豆郡小豆島町室生)

【後援】小豆島町

【プログラム】 第1日 3月24日(土)13:00より

13:00-13:10 開会式

挨拶 実行委員長 川宿田好見

セッション 1 デジタル記録と社会貢献

研究発表1 13:10-13:30

ドローン空撮による考古遺跡の可視化

及川昭文((株)M&S システムズ)

研究発表2 13:30-13:50

遺跡および周辺地形の三次元計測と写真記録を考える―SfM-MVSと簡易LiDARによる実践から―

太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)

研究発表3 13:50-14:10

近現代考古資料としてのガラス瓶と島民の記憶―三島村黒島大里遺跡出土遺物の考古学的記録、オーラル・ヒストリー、アイデンティティの再構築―

平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター / 鹿児島国際大学)

研究発表4 14:10-14:30

九州文化財計測支援集団の活動

永見秀徳(九州文化財計測支援集団)

セッション 2 デジタル技術の応用と考古学研究の高度化

研究発表5 14:30-14:50

三次元計測と SfM/MVS を用いた横穴式石室構築技術の分析

〇青木 弘(公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団)、横山 真(株式会社ラング)、千葉 史(株式会社ラング)

研究発表6 14:50-15:10

三次元計測の成果から土器を読み解く―微細形態・技法・製作者に関する諸情報―

中園 聡(鹿児島国際大学)

研究発表7 15:10-15:30

考古学における三次元計測・記録は何を目指すか―その公開と活用に関する批判的考察―

平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター / 鹿児島国際大学)

―休憩― 15:30-15:40

セッション 3 人類と物質文化の伝播・継承・保存

研究発表8 15:40-16:00

マルコポーロと弩弓

岡安光彦(一般社団法人由比ヶ浜文化財保存修復研究所)

研究発表9 16:00-16:20

考古学から見たホモ サピエンスの日本列島への渡来と拡散 第4報

植木 武(共立女子学園名誉教授)

研究発表10 16:20-16:40

文化財修復は誰のものか

○岩月真由子(由比ヶ浜文化財保存修復研究所)・赤塚次郎(ニワ里ねっと)・岡安光彦(由比ヶ浜文化財保存修復研究所)

16:40-17:30 ポスターセッション

研究発表11

甕棺からみる弥生時代の人口動態と集団的暴力

中川朋美(岡山大学)

研究発表12

小豆島における SfM-MVS による文化財の記録と活用―小学生による実践の試み―

川宿田好見(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター)

研究発表13

同形態かつ異系統技法の土器をめぐる考古学的解釈の落とし穴―民族考古学と弥生土器―

平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター/ 鹿児島国際大学)、中園 聡(鹿児島国際大学)

研究発表14

SfM-MVS による考古資料の三次元計測・記録とその「品質」に関する検討―精度・目的・問題意識―

太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)・中園 聡(鹿児島国際大学)

懇親会 18:00~ 国民宿舎 小豆島

※会場から国民宿舎までバスが出ます。

第2日 3月25日(日)9:00より

エクスカーション 9:00 ~ 12:00

会場→国指定史跡 大坂城築城残石(天狗岩丁場など)→小豆島オリーブ公園→池田の桟敷→会場

案内・解説:川宿田好見、藤田 精 (雨天決行)

―昼食― 12:00-13:00

特別セッション 13:00-14:00

「小豆島の「石の文化」とパブリック考古学」

講演 「小豆島の「石の文化」とパブリック考古学」 川宿田好見

対談・座談「石・伝統・社会・技術」 川宿田光憲 × 藤田 精 氏+参加者

セッション 4 デジタル記録と社会貢献―日本と海外―

研究発表15 14:00-14:20

土器製作シークエンス(粘土から製品まで)の三次元記録―民族考古学的調査における製作工程―

〇太郎良真妃(鹿児島国際大学大学院)、平川ひろみ(同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター / 鹿児島国際大学)、三辻利一(鹿児島国際大学)

研究発表16 14:20-14:40

中国におけるパブリック考古学の現状と課題

楊 帆(鹿児島国際大学大学院)

14:40-14:50 閉会式

挨拶 会長 植木 武

□大会参加費(『日本情報考古学会講演論文集』Vol.20 通巻40号・資料代込み)会員 2000 円、非会員 3500 円

※地域貢献の一環として、小豆島に居住もしくは通勤・通学されている一般の方は無料(上記資料集が必要な方は実費)

□懇親会は、第1日(土)終了後、18:00より国民宿舎 小豆島にて。懇親会費 5000 円(飲み放題)。

□大会参加については、上の大会参加申込フォームよりお申込みください。同フォームで宿泊予約も承っております。

当日参加も可能ですが、送迎等の十分な対応ができかねますので、ご了承ください。

□2 日目の昼食は小豆島ふるさと村内の喫茶やそうめん館をご利用ください。または各自でご用意いただいても結構です。

□詳細・変更等は学会ホームページで逐次ご案内します。必ずご確認ください。http://www.archaeo-info.org/

□お問い合わせ等は、第40回大会実行委員会までメールでお願いします。 jsai40th<跡>gmail.com <跡>を@に変えてください。

一般講演(研究発表)の募集(第40回大会)

第40回大会の一般講演(研究発表)を募集します。ふるってご応募ください。なお、若手研究者・大学院生の方々につきましても、ご参加・研究発表を歓迎いたします。今大会が格段に盛況となりますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。

今大会では、従来どおり口頭発表を基本としますが、件数・会場設備・発表形式の調整等の都合によりポスターセッションを設けることがあります。お申し込みの際に、「大会発表申込フォーム」にてご希望の発表形式をお知らせください。発表形式についてはご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。なお、本学会では発表形式にかかわらず、同等の業績と認めます。

また、関連する分野の発表がいくつか揃う場合などには、本大会をいっそう充実させるため、プログラム上一つのセッションとしてまとめることがあります。ご協力いただければ幸いです。相互に関連する3件以上の発表をセッションとして申し込むこともできます。セッションとしての申し込みを希望される場合は、実行委員会まであらかじめお問合わせください。

※申込みにあたり、1件につき少なくとも1名の発表者は会員である必要があります(入会申込受付中)。

※口頭発表の場合、1件20分程度の予定です(件数によります)。

【一般講演(研究発表)の募集について】

発表申込締切:2月18日(日)

- 早目のお申し込みにご協力をお願いします。

発表申込方法

大会発表申し込みフォームをダウンロードし、 sec<跡>archaeo-info.orgまたはarchaeoinfoiuk<跡>gmail.com(<跡>を@に置換してください)宛に必ずメール添付(もしくは本文に内容を全て網羅したメールでも可)でご送信ください。なお、事務局から24時間以内に返信する受付通知をもって申込受付とさせていただきます。

以下は、<ここ>からダウンロードできます(あらかじめご確認ください)。査読のうえ採否を通知します(査読が終了したものから逐次通知します)。

・大会発表申込フォーム(WORD文書、PDF)

・執筆要項、執筆フォーマット(採択決定後に詳細を通知します)

- お申込みいただいた内容については、速やかに査読を実施のうえ、逐次採否をお伝えいたします。採否につきましては、本学会にご一任ください。なお、本学会は、一般講演(研究発表)の審査に関する、採択・不採択の理由についてのお問い合わせには一切応じておりませんので、あらかじめご了承のうえお申込みください。

原稿締切:3月11日(日)※期限厳守

採択が決定した発表には、逐次すみやかに『日本情報考古学会講演論文集』原稿作成のご案内をいたします。それに従って原稿を作成し、事務局宛に送信ください。ページ数の制限(6頁以内)、締切等を厳守願います。

- 「講演論文作成要項」と「講演論文執筆用フォーマット」は学会ホームページの大会のページから、あらかじめご覧いただけます。

- 期日までにお送りいただけない場合、講演論文の内容が申込み時と異なる場合、作成要項・フォーマットに準拠しない等の場合は掲載・発表をお断りすることがあります。

- 原稿形式・発行形態が変更されることがありますので、ご留意ください。

- プログラム:2月下旬公開を予定

【会員・企業等の出展について】

ブース出展をご希望の場合は、会場の都合等がありますので、あらかじめ事務局までメールでお問い合わせ・ご相談ください。なお、本学会にふさわしい内容であるか審査いたします。

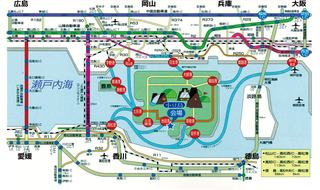

日本情報考古学会第40回大会開催案内

会員の皆さまにおかれましては、時下ますますご健勝のことと存じます。

さて、日本情報考古学会第40回大会を下記の要領で開催いたします。今回の開催地は風光明媚で関西圏、四国・中国地方からのアクセスの便も良い瀬戸内海の小豆島です。小豆島町のご協力のもと、実施の運びとなりました。様々な取り組みがなされており、大会テーマ「デジタル技術と地域貢献」を考えるにふさわしい場所といえます。お知り合い等にご周知いただければ幸いです。

詳細は本ホームページで逐次ご案内いたします。

意義ある大会となりますよう、皆さまのご協力をお願い申し上げます。多数のご参加をお待ちしております。

日本情報考古学会 会長 植木 武

【開催日】1日目 2018年3月24日(土)13:00~

2日目 3月25日(日) 9:00~14:00

※上記時間は予定です。発表件数等の都合で前後することがあります。ご了承ください。ただし、2日目は当日中に東京まで帰れる時間といたします。

※大会日程中にエクスカーションを含みます(国指定史跡 大坂城石垣石切丁場跡ほか)

【会 場】小豆島ふるさと村 セミナーハウス

(香川県小豆郡小豆島町室生)

【大会テーマ】「デジタル技術と地域貢献」

テーマ以外の発表も歓迎します。

【懇親会】1日目夕刻に実施予定 国民宿舎ふるさと荘を予定

(実施の変更等、詳細はプログラム及び本HPでお知らせします)

【交通】

- 高松・岡山・姫路・神戸・日生などからフェリー・高速艇等でアクセス。

- 池田港が会場最寄りの港です。池田港―会場の間はマイクロバス等での送迎を予定しています(5分)。ただし、参加者の利便性を考慮し、他の港に到着される場合も不安なくご参加いただけるよう、大会実行委員会が各港から/各港へマイクロバス等での送迎を手配し、ご案内する予定です。

- 今大会ご参加の方は、事前申し込みをおすすめします。申し込みフォーマット等は別途お知らせします(本HPからもダウンロードできるようにします)。

- ご宿泊の予約は大会実行委員会(下記アドレス)で承ります。各地からのアクセス等のお問い合わせも同実行委員会まで。アクセス・宿泊・島内の移動等の詳細は、学会HP、2nd circular 等でお知らせいたします。

【予約・問合せ】

大会実行委員長 川宿田好見 jsai40th<跡>gmail.com(<跡>を@に置換してください)

※観光シーズンですので混雑する場合があります。宿泊のご予約は各自で可能ですが、会場へのアクセスの便や送迎等の便宜のため大会実行委員長を通じてのご予約をおすすめします。

↓クリックで拡大

シンポジウム『3D技術と考古学 基調講演資料』と『日本情報考古学会講演論文集』Vol.19 (通巻39号)の頒布について

参加されなかった方からのご希望が多いため、当日発行の『日本情報考古学会講演論文集』Vol.19(通巻39号)と当日配布の『3D技術と考古学 基調講演資料』の残部を合わせて頒布することに致しました。

■『日本情報考古学会講演論文集』Vol.19(通巻39号):シンポジウムの基調講演全件(10件)の要旨(文字のみ。各350字~1500字程度)、および大会の一般講演(研究発表)の全件の論文(14件)を収録。シンポジウム以外にも3D関連の論文5件も掲載されています。A4判82頁、無線綴じ

■当日配布の資料『3D技術と考古学 基調講演資料』:要旨と基調講演のカラーの図・表・写真を収録(基本的にスライドの図等を選択したもの)。A4判25頁、中綴じ(簡易印刷・手製本のため多少の不鮮明・不揃いなどあり)

※『基調講演資料』のみの頒布はいたしかねます。品切れの際はご容赦ください。

頒価( 会員・非会員を問わず今回は送料無料)

『日本情報考古学会講演論文集』Vol.19(通巻39号)2000円/1冊※

『日本情報考古学会講演論文集』Vol.19(通巻39号)+『基調講演資料』2400円 /1セット※

申込方法

本学会事務局までメールでお申し込みください。以下を明記ください。①氏名、②電話番号、③「講演論文集Vol.19のみ」/「基調講演資料とセット」のいずれを希望するか、④冊数/セット数、⑤送付先。

支払方法等を返信のうえ、速やかに送付いたします(後払い)。

日本情報考古学会第39回大会/第2回雄山閣百周年記念シンポジウム「3D技術と考古学」の報告

2017年10月28日・29日、明治大学駿河台キャンパスを会場として開催し、盛況のうちに無事終了しました。ご協力頂いた皆様に深く感謝申し上げます。

日本情報考古学会

学術専門図書出版社の雄山閣との共催で、3D関連特別セッション(第2回雄山閣百周年記念シンポジウム)「3D技術と考古学」を1日目に開催しました。季刊考古学140号「特集 3D技術と考古学」の執筆者10人(多くは本学会会員)がパネリストとして基調講演と、ディスカッション。考古学界で今話題のテーマとあって、会場には全国から多くの方が来られました。終了後の懇親会も盛り上がりました。

2日目は、一般講演のほか、ポスターセッション・3D関連のデモンストレーションなどがありました。

2日目の総会に引き続き開かれた学会賞授与式では、植木会長より表彰状と記念の盾が贈られました。今年度は論文賞2件で、以下の通りです。

泉吉紀・酒井英男「壁面からの地中レーダ探査による遺構内部構造の研究」『情報考古学』Vol.20 No.1-2、密接に関連する論文として、泉吉紀・酒井英男・鈴木碧・渡邉樹「東之宮古墳における地中レーダ探査」『日本情報考古学会講演論文集』Vol.17 (通巻37号)も一緒に受賞。

平川ひろみ「土器製作者と製作具―北タイ伝統的土器製作村の民族考古学的検討から―」『情報考古学』Vol.22 No.1-2、密接に関連する論文として、同「北タイの伝統的土器製作村における土器製作具の実態と所有意識」『日本情報考古学会講演論文集』Vol.18 (通巻38号)も一緒に受賞。

多くの方のご尽力により、2日間の日程を終えることができました。深く感謝いたします。

2012年9月29日掲載 新著作権規程が制定されました

本会は名称に"情報"を掲げているように、先進的なデジタル化技術を会の運営にも反映できるよう、本会論文誌「情報考古学」等、出版物の電子化、インターネット公開に向け、新しい著作権規程が第30回大会総会にて承認されました。具体的な規程はこちらを参照ください。

本会では、一定の期間を経た過去の論文誌、大会講演論文集等は、PDFファイルの形態で本ページから無償ダウンロードできるようにしてまいります。

2016年以前のニュースは「過去ニュース」のメニューから参照ください。